Российский государственный гуманитарный университет

Программа стратегического развития РГГУ

Факультет истории искусства

Кафедра Всеобщей истории искусств

Государственный музей-усадьба "Архангельское"

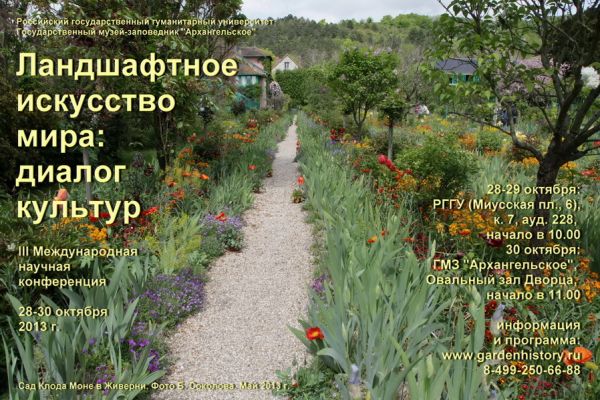

ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО МИРА: ДИАЛОГ КУЛЬТУР

III Международная научная конференция

Москва, 28-30 октября 2013 г.

28 октября 2013 года, в 10.00, в присутствии большой и разнообразной аудитории, была открыта конференция «Ландшафтное искусство мира: диалог культур» - третья в постоянном цикле конференций, организуемых кафедрой Всеобщей истории искусств Факультета истории искусства РГГУ при поддержке Программы стратегического развития нашего ВУЗа. В октябре 2011 года с успехом прошла конференция

«Ландшафтная культура мира: создатели и хранители», в 2012 –

«Ландшафтная культура мира: сады искусств».

За три дня научного собрания было сделано 26 докладов и сообщений, на выездном заседании при содействии нашего партнера, Государственного музея-усадьбы «Архангельское», проведены круглый стол «Старинные парки сегодня и завтра», экскурсия по парку и Главному дому Архангельского, мастер-класс ансамбля Исторического клуба «Русский бал». По итогам конференции будет опубликован сборник материалов.

Особую благодарность организаторы конференции выражают

Людмиле Николаевне Кирюшиной (зам. директора ГМУ «Архангельское»), деятельно участвовавшей в подготовке этого события,

Красимире Любеновне Лукичевой (зав. кафедрой Всеобщей истории искусств РГГУ), которая поддерживает цикл конференций с момента его основания, и

Ирине Григорьевне Степаненко (старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»), которая не только сделала интереснейший доклад на конференции, но и выступила на 11-м заседании

семинара РГГУ «История культурного ландшафта» с рассказом о своей будущей монографии.

28 октября, понедельник

Российский государственный гуманитарный университет

Соколов Борис Михайлович (РГГУ). Символический ландшафт и диалог культур в романе Ф. Колонны "Любовное борение во сне Полифила" (Венеция, 1499)

Роман, полный аллегорических изображений и событий, происходящих во сне героя, в течение веков воспринимался как собрание идеальных образов архитектуры, скульптуры и садового искусства. Автор доклада готовит

полный русский перевод романа и исследование о его месте в культуре Италии и Европы. В данной части исследования произведен анализ сюжетной линии книги, представляющей собой символическое путешествие героя между двумя мирами – жизнью повседневной, но наделенной ценностями веры, и благородной, но языческой античной культурой. Показаны взаимоотношения различных стадий инициации героя с меняющимся пейзажем, архитектурными формами, символами и персонажами романа.

Кувшинская Ирина Владимировна (Исторический факультет МГУ). Сад аллегорий в первых изданиях «Книги эмблем» Андреа Альчиато (1531 – 1577)

На предыдущей конференции И.В. Кувшинская сделала прекрасный доклад о растительных темах в житийном сборнике Иакова Ворагинского «Золотая легенда». Тема данного выступления продолжала историю развития европейской флоральной эмблематики. Аллегорические сюжеты с деревьями и цветами из первой книги эмблем были взяты в развитии образа, от первых изданий книги до пышных фантазий барокко. Остается надеяться, что после завершения огромной работы над переводом «Золотой легенды» Ирина Владимировна сможет создать для нас русскую версию книги Альчиато.

Хмелевских Ирина Васильевна (Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург). Альбомы герцога д”Антена с чертежами Версаля и Марли из библиотеки Петра I. Проект факсимильного издания

Сообщение было посвящено двум альбомам с чертежами французских королевских резиденций Версаль и Марли из собрания Отдела рукописей Библиотеки Академии наук. Именно эти альбомы, подаренные Петру I герцогом д”Антеном, распорядителем королевских работ, легли в основу работ над «русским Версалем» (и «русским Марли») в Петергофе. Ирина Васильевна рассказала о совместном российско-французском проекте по факсимильному изданию этих альбомов и о подготовке сборника исторических материалов, одним из авторов которого она является.

Аронова Алла Александровна (РГГУ). "Теория и практика садоводства" Дезалье д”Аржанвиля - Леблона (1709) и русские сады первой половины XVIII в.

В начале XVIII столетия произошло важнейшее событие в мире садового искусства – впервые был создан трактат, дающий не только образцы, но и теорию нового стиля. Им стала книга Антуана Жана Дезалье д”Аржанвиля «Теория и практика садоводства» (1709), иллюстрированная великолепными гравюрами Александра Леблона. Поскольку автор иллюстраций, признанный архитектор и садовый мастер, вскоре стал одним из главных создателей Петербурга, его формы и идеи были перенесены на русскую почву. Алла Александровна проследила влияние идей Леблона на барочные садовые ансамбли в Петербурге, Москве и других регионах России, показав их долгую жизнь, которая продолжалась и во второй половине XVIII столетия.

Корндорф Анна Сергеевна (Государственный институт искусствознания, Москва). Эрмитаж и Марли в Петергофе: иконографические источники и мнемоническая программа

В докладе, посвященном источникам для создания павильонов парка Марли, Анна Сергеевна привлекла внимание в скандинавским и немецким ансамблям схожих форм и названий, которые, по всей видимости, повлияли на архитектуру и ландшафтное расположение памятников Петергофа.

Тулупенко Юрий Георгиевич (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена). Экономический фон и идеологический контекст полемики о "живописном" (Англия, 1790-е – начало 1800-х годов)

Доклад был посвящен теме, давно исследуемой западными историками британского пейзажного парка, но мало известной у нас. Расцвет «английского» парка был подготовлен не только эстетическими, но и социально-политическими обстоятельствами жизни Англии эпохи Просвещения. Среди них политика «огораживаний», ассоциация пейзажного движения с партией вигов, эстетические споры вокруг правильного пейзажного стиля, представленные поэмами и трактатами Найта и Прайса. Доклад вызвал оживленную дискуссию о подборе исторических фактов, создающем картину той эпохи, и о связях природных условий и культурных традиций Англии с процессом «пейзажной революции».

Гусева Анна Валентиновна (НИИТИАГ, Москва). Роль китайской пейзажной живописи в формировании типологии и семантики японского сухого сада «карэсансуй» XIV - XV веков

Изысканный доклад на сложную тему был посвящен происхождению и развитию традиции «сухого», мнимо пустого сада вначале в китайской живописи, а затем и в японской ландшафтной практике. Знаменитый сад камней монастыря Рёанзди был представлен в докладе как звено длинной цепи, включающей в себя живописные свитки с «пустым» средним планом, образы дикой природы и сады медитации.

Балашова Лада Сергеевна (Университет Эссекса, Англия). Япония в британских садах: история культурного феномена

Наша коллега из Англии приезжает на каждую конференцию цикла с новыми темами из истории британской ландшафтной культуры. На этот раз доклад был посвящен традиции создания садов, парков и ландшафтных участков в японском стиле. Первые из этих ансамблей возникли как проекция международных выставок, однако мода прижилась и породила ряд интересных художественных решений и крупных общественных парков.

Петрова Елена Геннадиевна (Географический факультет МГУ). Восприятие природных ландшафтов в России и Японии: сходство и различия

Сообщение было посвящено интересному и неожиданному для нас проекту – количественному анализу того, какие ландшафты кажутся «своими» и «чужими», красивыми и некрасивыми, привычными и экзотическими двум группам референтов, русским и японцам. Эксперимент показал, что культурные предпочтения, несмотря на разность «привычного», во многом близки; были составлены и показаны наглядные схемы отношения представителей двух народов к различным типам пейзажей.

Емельянникова Алина Гелиевна (Государственный специализированный институт искусств, Москва). Сады Мадейры – часть исторического и культурного наследия острова

Автор сообщения, киновед и профессиональный путешественник, рассказала о природном и культурном ландшафте чрезвычайно удаленной европейской территории, которая до прихода португальских колонизаторов не была заселена человеком. Чрезвычайно разнообразный, скалистый и засушливый рельеф привел к необходимости создания грандиозной системы горной ирригации, а перепады высот создают исключительно живописные пейзажные сцены. Были показаны примеры сельскохозяйственных территорий и садовых ансамблей Мадейры, в том числе сада-музея Бернардо.

Драничкина Ольга Сергеевна (МГХПА имени С.Г. Строганова). Искусство экспонирования произведений искусства в ботанических садах США. Дейл Чихули и Гордон Халлоран

Соединение ботанического сада и современных художественных экспериментов – перспективный вариант синтеза искусств. Ольга Сергеевна в качестве темы для своей будущей диссертации выбрала страну с наиболее развитой традицией этого синтеза – Соединенные Штаты Америки. Были показаны и проанализированы разнообразные скульптуры и инсталляции Дейла Чихули и Гордона Халлорана, многие из которых гармонично дополнили «научные» пейзажи ботанических садов.

Городнянский Андрей Вадимович (ГМЗ "Абрамцево"). Усадьба Абрамцево: европейские мотивы

Специалист по ландшафтной истории Абрамцева, выпустивший книгу о садах и парке знаменитой усадьбы, сделал сообщение на интереснейшую, но не знакомую сегодняшним посетителям тему. Скромные постройки Абрамцева, как сохранившиеся, так и исчезнувшие, создавали сюиту европейских архитектурных стилей – среди них «голландская» молочня и фахверковый сенной сарай, тот самый, в котором начинались театральные эксперименты мамонтовского кружка. Не этот ли забытый ныне мир вдохновил Василия Дмитриевича Поленова на создание архитектурных фантазий в его усадьбе?

29 октября, вторник

Российский государственный гуманитарный университет

Шкапа Наталия Александровна (РГГУ). Содружество искусств в русском саду по мемуарной литературе XVIII – XIX веков

Сообщение Наталии Александровны было посвящено теме ее будущей диссертации – теоретическим и описательным текстам по истории российского сада XVIII - XIX веков. Обзор начинался с ранних и достаточно наивных откликов на западные формы садовой культуры, включал яркие и исторически интересные описания второй половины XVIII – первой половины XIX столетий, и завершался воспоминаниями Феликса Юсупова, который так и не успел превратить Архангельское в «музей искусств».

Алпатова Татьяна Александровна (Московский государственный областной университет). Маркиз Р.-Л. де Жирарден и структура "садовых прогулок" в "Письмах русского путешественника" Н.М. Карамзина

Сообщение специалиста по русской прозе эпохи Просвещения было посвящено «литературным» садам – описанию Эрменонвиля в книге «Прогулки, или Путеводитель по Эрменонвилю» и трансформации этого описания и реальных впечатлений в «Письмах русского путешественника». Были отмечены параллели и уклонения Карамзина от литературного источника, показывающие литературный метод и эстетические предпочтения молодого русского автора.

Степаненко Ирина Григорьевна (ГМЗ "Царское Село"). Садовые мастера Иоганн и Иосиф Буши: новые материалы о работе в России

Автор доклада, крупнейший специалист по истории парков Царского Села, готовит большую монографию об этом ансамбле. В докладе были представлены исторические материалы о работе двух главных садовников Царского Села эпох Просвещения и романтизма – отца и сына Бушей. Поскольку главный замысел пейзажного ансамбля принадлежал Иоганну Бушу, его жизнь и творчество связаны с работой всех архитекторов Царского Села времени Екатерины. В связи с этим были сделаны новые атрибуции ряда проектов, показаны меняющиеся планы Екатерининского парка. Иосиф Буш, чья карьера продолжилась в новом, девятнадцатом столетии, производил в Царском Селе большие работы, ход и результаты которых также были подробно проанализированы в докладе.

Веселова София Сергеевна (Исторический факультет МГУ). Работы немецкого королевского садового инспектора К. Мюллера в Москве во второй половине XIX века

«Без малого двести лет Россия была подлинным Эльдорадо для садовников-немцев», - написал в начале ХХ века ландшафтный архитектор Георг Куфальдт. Доклад Софии Сергеевны Веселовой, известного специалиста по истории российского садоводства, был посвящен образцовым проектам и практическим работам императорского садового инспектора в Москве К. Мюллера. Несмотря на то, что имя садового мастера в документах указано только инициалом, он был автором важных работ в самых представительных местах – сад Малого Николаевского дворца в Кремле, сад Александровского дворца в Москве, сады Петергофа. Были показаны проекты Мюллера из популярного альбома «Gaertnerisches Skizzenbuch» (первое издание: Берлин, 1878) и архивные фотографии московских ансамблей Мюллера. Во время дискуссии И.Н. Слюнькова сообщила, что ей известны другие работы и документы об этом немецком садовнике – таким образом, тема получила новые возможности для развития.

Слюнькова Инесса Николаевна (НИИ Российской Академии художеств). Иллюминация Кремлевских садов: от ампира к истокам "беспредметного"

Инесса Николаевна представила часть материала из готовящейся к изданию книги о коронационных торжествах в России. Иллюминация Кремля и его садов, связанная с большими государственными торжествами, каждый раз становилась ярким общественным событием. Доклад был посвящен историческим материалам этих мероприятий, иллюстрациям и описаниям их в прессе, а также меняющемуся световому образу Кремля, где нашли свое отражение стили и стилизации XIX века, а на рубеже веков – тяготение к отвлеченным формам, которое автор сопоставляет с поисками беспредметных форм в изобразительном искусстве.

Разина Анна Викторовна (Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Москва). Усадебный сад в жизни и творчестве И.А. Бунина (на материале романа "Жизнь Арсеньева")

Рассказ о садах усадеб и вилл, вошедших в жизнь и творчество Бунина, был построен на материале собственных путешествий и исследований автора. В автобиографической повести писатель упоминает несколько важных для него усадебных уголков, которые становятся частью образа уходящей России и юношеской любви. Анна Викторовна рассказала и о садах Граса, ставшего «зеленым домом» Бунина в поздний период его творчества. Доклад основан на личном опыте поисков и реконструкций бунинских усадеб, и завершался он рассказом о судьбе этих памятных мест в наше время. Поскольку реконструкция сейчас ведется методами, далекими от исторической достоверности, в дискуссии были высказаны советы по воздействию на этот процесс.

Карпенко Елена Константиновна (Высшая школа экономики, Москва). Рекреационный ландшафт как форма освоения советского прошлого: парк Грутас (Друскининкай, Литва)

Е.К. Карпенко, специалист по истории философии и эстетики XVI – XVII веков, на этот раз выступила с неожиданной и актуальной темой о пост- (и анти-) советских мемориальных ландшафтах Прибалтики. Побывав в частном «парке советского периода» на окраине города Друскининкай, она обнаружила несоответствие достаточно примитивной политической концепции парка (колючая проволока, советские песни, несущиеся со сторожевых вышек) советским памятникам, которые были туда свезены. Противоречивый образ ландшафта, в котором детский развлекательный парк соединяется со «взрослым» идеологическим, причем оба они рассчитаны прежде всего на российских туристов, вызвал большую дискуссию. Обсуждались и парки «советской жизни» в российских регионах, их идеологические плюсы и минусы.

Коляда Екатерина Михайловна (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург). Проблемы искусствоведческого анализа современных садов и парков

Е.М. Коляда, специалист по ландшафтной культуре современности, привлекла внимание к парадоксу, который возник в описании и интерпретации ландшафтного искусства ХХ – ХХI века. Стили ушли в прошлое, рождаются новые формы, но нет новых и общепризнанных терминов. Докладчица обратилась к аудитории с вопросом о возможности выработки такой терминологии. Дискуссия показала, что готового мнения здесь нет: одни из выступивших считают новые термины необходимым дополнением к классическому понятийному аппарату, другие указали на возможность описания новых парков прежними категориями. Был сделан вывод о том, что прежде всего необходимо получать доступ к новым ансамблям (частные сады) и собирать материалы о новом ландшафтном творчестве для их общественного и научного осмысления.

Микитина Виолетта Валерьевна (Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»). Садовые мотивы в стекле Эмиля Галле и братьев Дом

Автор доклада, хранитель коллекции западноевропейского стекла в музее «Кусково», сделала красивый и систематический обзор флоральных и пейзажных мотивов в продукции самого знаменитого альянса стиля модерн – Эмиля Галле и производителей стекла по его проектам. Был показан перечень мотивов, форм, в которых использовался флоральный декор (включая жардиньерки), даны сведения о растениях, которые изображались на сосудах и блюдах.

Гуськова Ольга Владимировна (Пермская государственная сельскохозяйственная академия). Пейзажные образы и гармонические цветоряды в поэтическом творчестве С.А. Есенина

Еще одним сюрпризом конференции стало сообщение О.В. Гуськовой. Подобно выступлению Е.Г. Петровой, оно было посвящено количественному измерению феномена духовной культуры. Однако материалом стали пейзажные и цветовые образы в поэзии С. Есенина, точнее, их соотношения и ассоциации. Ольга Владимировна показала подготовленные ею цветовые диаграммы, которые позволили сделать выводы не только о цветовом пейзажном мире Есенина, но и о его развитии за время жизни поэта.

Бороздина Анжелика Анатольевна (ООО «Тюменский дизайн-центр»). После истории: перспективы современного ландшафтного творчества в Урало-Сибирском регионе России

Автор доклада – не только практикующий ландшафтный дизайнер, но и человек активной жизненной позиции. Анжелика Анатольевна объездила несколько крупных городов Уральского и Сибирского регионов, знакомясь с новыми ландшафтными работами и их создателями. При этом большая часть выступления была посвящена истории садов и парков в XIX – начале ХХ века. Во время дискуссии автору было высказано пожелание создать монографию по истории ландшафтной культуры Урала и Сибири.

Лобачева Людмила Александровна (Вятский государственный университет). Скульптуры из живого дерева: tree shaping

Несмотря на молодой возраст, Людмила Лобачева – наш опытный автор, участвующий в конференциях цикла «Ландшафтная культура мира» с самого их начала. На этот раз темой доклада было своеобразное явление ландшафтной культуры XIX и ХХ веков – формирование скульптур и предметов интерьера из живых деревьев. Начавшись как маргинальное, любительское развлечение, эта деятельность постепенно слилась с экспериментами модернизма и постмодернизма, заняв существенное место в современной художественной культуре. В докладе были показаны наиболее известные на Западе авторы и произведения, поднят вопрос о месте «растительной скульптуры» в будущих городских ансамблях и в культуре нашей страны.

Решетова Маргарита Владимировна (МГХПА имени С.Г. Строганова). Коллажное моделирование в ландшафтном дизайне

Автор сообщения, преподаватель Художественно-промышленной академии, рассказала о собственном педагогическом опыте по применению метода коллажа в студенческих проектах. Созданный на основе данного метода средовой коллаж выражается в попытке стереть пространственную границу. Дробление плоскости произведения на фрагменты свидетельствует о стремлении художника вырваться за рамки картины, расширить область ее воздействия. Инородные объекты врезаются в произведение, разрушая сложившееся пространственное восприятие. Дизайнер выступает при этом не только как созидатель и философ, но и как конструктор художественного образа предметно-пространственной среды. Были показаны задания и студенческие работы, вызвавшие заинтересованные вопросы аудитории.

30 октября, среда

Государственный музей-заповедник "Архангельское"

Овальный зал Большого дворца

Заседание конференции проходило в недавно открывшемся после реставрации Овальном зале Главного дома в Архангельском. Прекрасным солнечным утром Людмила Николаевна Кирюшина провела экскурсию по главной части паркового ансамбля.

Во время встречи она отметила стоящий перед музеем вопрос – необходимость выбора эпохи, на которую воссоздается облик ансамбля – «пушкинский» 1830-х годов или «музейно-жизненный» 1910-х. Обсуждение этой темы продолжилось на круглом столе.

Нащокина Мария Владимировна (НИИТИАГ, Москва). Власть мотива: современные тенденции в международном ландшафтном искусстве

Автор многочисленных монографий и статей по истории русского сада, заместитель председателя Общества изучения русской усадьбы, Мария Владимировна сделала подробный и чрезвычайно богатый обзор современных течений в ландшафтном искусстве мира, разделив их по типу создаваемого ландшафта – «классика», «дикий сад», «пустыня» и так далее. Иллюстративный ряд и рассказ вызвали исключительный интерес аудитории, особенно практикующих дизайнеров.

Кирюшина Людмила Николаевна (ГМЗ "Архангельское"). Парк усадьбы Архангельское: культурно-исторический ландшафт как предмет охраны и музеефикации

Людмила Николаевна Кирюшина – специалист по истории регулярных парков Франции и России, инициатор переиздания классической книги С.В. Бессонова «Архангельское», организатор многочисленных научных мероприятий музея. В своем выступлении она продолжила тему, поднятую во время экскурсии по парку, - на какой именно исторический период следует воссоздавать ансамбль Архангельского. Мнение автора – следует в качестве опорного выбрать период последних Юсуповых, когда дворец был отчасти жилым пространством в духе Серебряного века, отчасти – музеем.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

"Старинные парки сегодня и завтра"

Энергичная дискуссия, завязавшаяся на круглом столе, концентрировалась вокруг способов сохранения ландшафтного наследия и изучения новых садовых работ. Б.М. Соколов (РГГУ) указал на крайне малое число воссозданных исторических садов в России и на опасность утраты образцов стиля в результате возможных экспериментов по созданию атмосферы «старинного» сада. М.Д. Краснобаева (ГМУ «Архангельское») прояснила позицию научного коллектива музея относительно новой экспозиции и судьбы парка. С.С. Веселова (МГУ) привлекла внимание к недоступности современных ландшафтных произведений, находящихся в частном владении, для профессионального круга специалистов, и к низкому качеству проведения реставрационных работ в исторических садах. Итогом обсуждения стало общее намерение вовлекать в сферу общественной экспертизы работы в исторических парках и ландшафтных зонах.

Затем состоялась экскурсия по недавно открытым и готовящимся к открытию залам Главного дома (так называли дворец владельцы Архангельского).

Кульминацией осмотра было посещение верхних этажей и бельведера – ротонды с огромными окнами, полной белого и небесно-голубого света. Оттуда раскрываются лучшие виды на парк и партер усадьбы, при этом большинство присутствующих побывали на этой видовой точке впервые.

Заключительным событием конференции стал мастер-класс ансамбля Исторического клуба "Русский бал" и детского коллектива из города Красногорска. На присутствующих особое впечатление произвели танцы XVIII столетия, исполненные детьми, которые учатся в обычных школах небольшого подмосковного города.

Затем были показаны десять типичных танцевальных номеров из репертуара XIX столетия – вальсы, польки, кадрили. В конце представления стало ясно, почему его назвали мастер-классом: участники ансамбля пригласили участников конференции выучить и исполнить вместе один из исторических танцев.

Во время работы конференции были намечены планы на следующий год. IV Международную научную конференцию РГГУ «Ландшафтная культура мира: человек в саду» прдполагается провести 27-29 октября 2014 года – информационное письмо вскоре будет размещено на сайте «Сады и время».

Б. Соколов, 10.11.2013