Борис Соколов. <Правило из котораго великия можно вывести красоты!> Вновь найденный экземпляр <Теории садового искусства> К.К.Л. Хиршфельда с заметками и рисунками Н.А. Львова. 2

Львов отмечает в книге Хиршфельда множество ценных для себя мыслей относительно создания садового пейзажа. Приведем наиболее показательные моменты этого диалога в топографическом порядке.

"Архитектор хочет удовлетворить взгляд в один момент, гармоничным распределением он объединяет все части своего создания; садовый художник хочет пленить незаметной и последовательной сменой предметов" (пять полустертых строчек на русском, 1, 160 к). Хиршфельд сравнивает работу пейзажиста и садового художника в области композиции: "Она в равной мере требует от обоих знания законов перспективы, для того чтобы знать, как расположить предметы согласно верным пропорциям, и посредством их форм и красок произвести выгодное впечатление на зрителя; распределения мудрого, предотвращающего и усталость, и отвлечение взгляда..." ("NB", 1, 172 ч). На той же странице: "Единение сельских предметов никогда не будет более привлекательным, чем в случае, когда оно оживлено движением. И пейзажист, и садовый художник добиваются этого эффекта с помощью волнообразной линии, которая должна по возможности брать образец у природы" ("NB", 1, 170).

В разделе "О назначении и достоинстве садов" Хиршфельд подробно говорит о задачах пейзажного садоводства:

Общее назначение садов есть создание силами человека увлекательных сцен сельской природы. Сад должен при помощи составляющих его предметов /465/ производить сильнейшие впечатления на чувства и воображение, и порождать тем самым череду живых и отрадных переживаний.

Предполагая, что переживание, порожденное приятным впечатлением, есть главный предмет садового искусства, мы не хотим сказать, что оно не может быть соединено, смягчено или существенно изменено другим подобным впечатлением. К тому же впечатление, оставаясь все тем же, с течением времени утомляет; так и наслаждение сладчайшей негой усыпляет нас, если опьянение его длится слишком долго. И когда есть иные впечатления, схожие с предыдущим или растворяющиеся в главном, переживание сохраняет всю свою свежесть, весь свой вкус. Изменения наших переживаний, изменения, вызванные внешними причинами, настолько необходимы душе нашей, что отсутствие их становится большой утратой для нашей природы.

Отчеркнув эти слова, Львов пишет на полях: "намерение // и // дело Садов[ода?]" (1, 178 к).

Вопрос о целях и принципах создания сада сильно заинтересовал архитектора: пометки идут на каждой странице до конца главы. На с. 180 отмечена фраза "В этом отношении садовое искусство становится философией различных предметов, взятых из природы, ее сил и ее воздействия на человека, а также способа усиления /466/ впечатлений, ею производимых..." ("NB", 1, 180 ч). Ниже Хиршфельд, вслед за Томасом Вейтли {10}, говорит о превосходстве садового пейзажа над живописным. Львов заполняет поля возле этого текста карандашной записью, части которой выходят за край листа (в квадратных скобках даны предполагаемые части слов): "потому еще предъ // [все?]ми преимуществ // енно что тутъ // (?)дин / дет?) во имеетъ (?) // (?)му преставить (?) // [та]къ сказать самую // [су]щность наше (?) // Красотъ (?) пото //[му] природа по // верхности занима (?) // (?)ивлела (?). —" (1, 180 к). По-видимому, речь идет о масштабах природной картины, превосходящей в этом отношении остальные искусства.

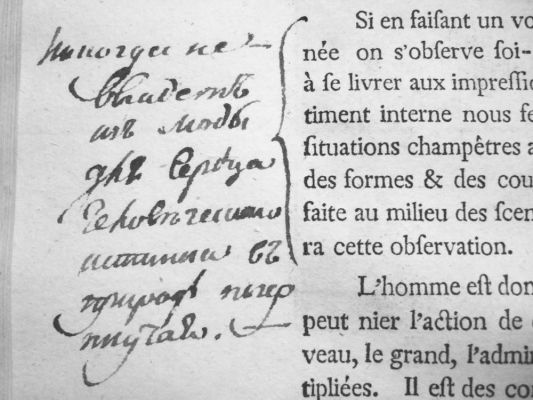

|

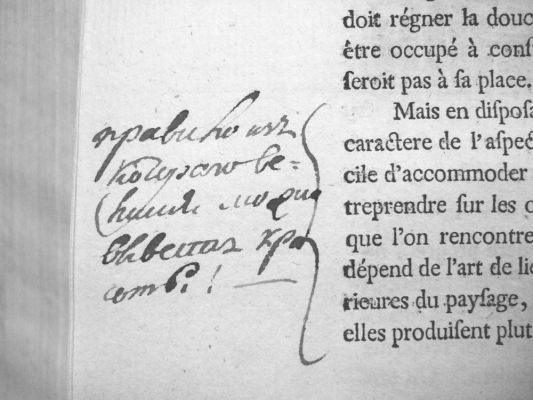

| Заметка Н. Львова - Определение селскои красоты |

Около фразы Хиршфельда "Говорят, что сельскую красоту можно свести к двум главным качествам, краскам и движению" Львов отмечает: "Определение сел // скои красоты —" (1, 190 ч). В главе "Краски" его внимание привлекает совет по использованию игры света и тени:

Солнечный свет дает бесчисленное множество малых красот, которые могут украсить предметы, находящиеся в гуще сада. Достаточно знать, как отклонять эти лучи и делать так, чтобы укрыть их жар; об удобстве думают с тем привычным беспокойством, которое диктует инстинкт, и которое свойственно обитателям леса; однако забывают о том, что нужно использовать и распределять смягченный свет ради украшения предметов, об искусстве, которое садовник не должен полностью уступать пейзажисту.

Львов пишет рядом: "правило самое // важное и // самое труд // ное, для на // чинающаго съ // нова // но въ го // товомъ лесу // легко съ ползою // употребить можно" (1, 196 ч).

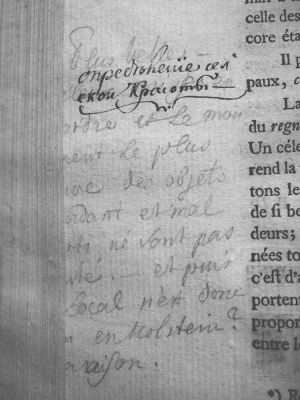

|

| Заметка Н. Львова - Правило самое важное... |

Далее отмечены следующие мысли: вид красивейшего места будет интересовать нас больше, когда мы представим себе его предметы покоящимися и недвижными, когда ничто не будет нарушать их спокойного единства (1, 197 к); струящиеся родники помещают и в малых садах, не для того, чтобы подражать большим, но дабы оживить их движением; в сельской природе нет предметов вовсе неподвижных, а дерево становится красивее от того, что его листву шевелит ветерок ("NB", 197, к); повторное зрелище тех же предметов притупляет восприятие ("NB", 1, 204 к); уголки сада должны быть не только приятными, веселыми, но и иметь настроение спокойное; в композиции следует соблюдать последовательность впадин и возвышенностей, волнообразные линии и неровности почвы, равнины, кустарники и кущи, цветы, воды и небольшие склоны, разбросанные в порядке свободном, непринужденном и привлекательном (1, 242 ч). Львов подчеркивает слова о важном принципе "естественного" садоводства: "Следует скрывать разделительные линии, /467/ соблюдая разнообразие частей, хотя в малом пространстве, ограничивающем в большей мере сад, чем пейзаж...", и добавляет на полях: "ето правда — // что не легко — // а можно. —" (1, 221 ч).

В главе "Особенности разных местностей" Хиршфельд говорит об усилении настроения места, которому помогают соответствующие постройки:

Мы видели, как природа создает места с разными характерами, которые вследствие этого способны давать различные впечатления. Эти природные характеры должны быть при помощи разных средств усилены рукою человека. Так, например, сцена радостная, украшенная пастушеской хижиной либо сельским домиком, меланхолическая кельей либо урной, романическая готическими руинами, величественная храмом либо множеством эрмитажей, как то можно видеть в Мон-Серрате, много выиграет в производимом впечатлении.

Энергичный Львов пишет рядом: "NB къ упо // треблению" (1, 261 ч). Высшей точкой диалога между русским архитектором и европейской садовой теорией становится его отклик на тему о природном окружении сада:

Однако и при расположении в саду самих сцен следует обращать внимание на виды, которые предлагают окрестности; прежде всего на то, как легче разместить сад в пейзаже, что вокруг него, менее всего прилагая к предметам окружающей местности те изменения, также насильственные, которые иногда встречаются в английских парках. В целом, все зависит от искусства связывать внутренние виды сада и внешние виды пейзажа настолько, чтобы они порождали не противоречие, но единственное в своем роде и усиленное впечатление.

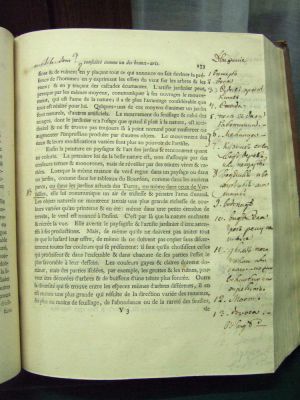

|

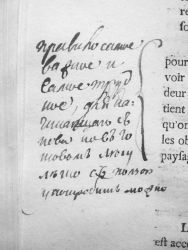

| Заметка Н. Львова - Правило изъ котораго великия можно вывести красоты! |

Отчеркнув этот текст, Львов с подъемом пишет: " правило изъ // котораго ве // ликия можно // вывести кра // соты! —" (2, 6 ч).

Следующий тип маргиналий — собственные высказывания, для которых чтение служит лишь поводом. Они помогают понять не только садовые интересы, но и творческие импульсы Львова, пути его мысли.

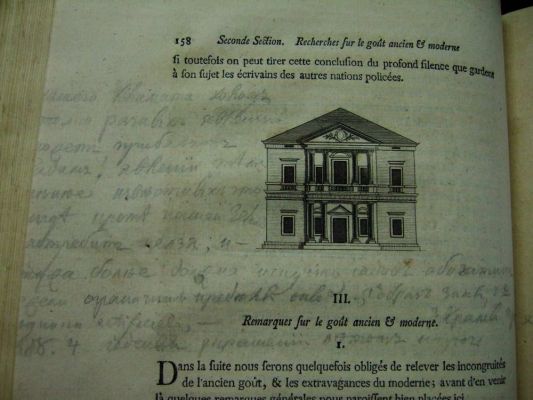

На пустом пространстве одной из страниц архитектор делает эмоциональную запись, не связанную с темой главы — современным состоянием садов Европы (1, 158 к). Она плохо сохранилась, однако смысл ее достаточно ясен:

нашего климата холодъ

[c]толко разных явлений

можетъ прибавить

садамъ! явлений так (?)

анье (?) известных что

[н]игде кроме нашеи земли (?)

[у]потребить нельзя, и —

[c]тужа более должна искуство (?) садов обогатить /468/

[н]ежели ограничить предпол (?) оныя (?) [:] 1-е образъ зимы, 2-е

[р]одники (?) artificiels, — 3 храмы прох[ла?]

ду. 4 леденыхъ украшений летомъ ипроч

|

| Заметка Н. Львова - Нашего климата холодъ... |

Львов фантазирует на национальную тему, предлагая обогатить русские сады порождениями стужи — "образом" (изваяниями, вероятнее всего, ледяными) Зимы, искусственными родниками (очевидно, также ледяными), храмами, посвященными богу Прохладу, порождению фантазии ранних фольклористов, а также сохраненными с зимы до лета ледяными украшениями. Эта идея чрезвычайно близка к национально-романтической фантазии Федора Глинки, который в 1810-х годах предлагал наполнить русские сады славянскими богами: "Но в самом глухом захолустье, на песчаном острову, с разных сторон подмытом волнами, покрытом древними полу-искорененными соснами и множеством пней, сломленных ветрами и обозженных молниями, поставьте истукана слепаго, бурями, как ризою одетаго, Позвизда, бога непогод. Там же поместите и Зимерзлу, богиню суровую, дышущую холодом и морозами" {11}.

В конце той же страницы автор пишет, что симметрия, связанная со "старинным вкусом", противоречит предписаниям природы. Львов дополняет эту мысль: "Симметрия въ саду и для того негодится // что она приятна глазу когда оной все // части симметрическаго тела (?) (целого?) обозреть (?) можетъ // [два или три слова неразборчивы] разомъ отгадаетъ" (1, 158 к). Текст сохранился еще хуже, чем предыдущий, но содержание его в общих чертах понятно: симметрический сад требует либо полного обзора, либо догадки о целом по его части. Видимо, отсюда эте тема перешла во вступительную часть текста к проекту усадьбы Безбородко, где предлагается следовать "младшей", менее радикальной степени регулярности, оставя "старшую": "По ее аршинному закону, вдвое пространство уменьшающему, всякая дорога в саду должна находить родную сестру себе, пару и товарища, и половина сада представляет не что иное, как повторение другой половины так, что увидя первую, другую никто и смотреть не пожелает" {12}.

Говоря о видимости движения, которую садовый художник создает в неподвижной пейзажной картине, Хиршфельд перечисляет среди средств "фигуры, пастбища, источники, постройки и руины"; в этом месте Львов пишет "mobiler donc?" ("стало быть, движутся?"), ниже отчеркивает фразу "Движение воды и воздуха, а также всевозможных их разновидностей в большой степени находится во власти художника", а на полях набрасывает целый список возможных эффектов, озаглавив его "Движение" (1, 173 к+ч): /469/

1. ветеръ

2. вода

3. Суда в проспе // ктиве

4. Стада

5. поле въ дали // работники. —

6. Мелница —

7. Кузнисъ (? карандашом: кузница) сквозь сводъ деревъ // или пещеръ

8. водяныя и ве // тряныя мел // ницы

9. водопадъ

10. вид Села // чрезъ реку ил(сл)? // ??вече

11. дым печи уголны али // иначе можно // волшебно упо // требить

12. Мостъ

13. дорога. —

въ виде

|

| Заметка Н. Львова - Движение... |

Возможно, мысль употребить дым печей в пейзаже навеяна чтением "китайских" описаний Чемберса, в которых фигурируют подземные фабрики, грохочущие и дымящие наподобие вулкана. Трехкамерную кузницу-грот, врезанную в холм, и сегодня можно видеть в Никольском-Черенчицах "сквозь свод пещер".

На следующей странице речь идет о красоте и красках зеленого садового свода: "Что может быть более приятным и изящным, чем обдуманное сочетание сих тонов, чем способы, благодаря которым светотень представляется почти столь же точной и увлекательной, как на красивой картине?". Львов отмечает это место и оставляет на полях пейзажную сцену-проект (1, 174 ч):

напримеръ

входъ въ лугъ // заграждаютъ // деревья темнои и печално зеле // ни, между ими // прогалина до // волно широкая // даетъ место // дороги, проти // въ которои вы // ходъ, засажен // зеленью весе // лою и светъ // обращенъ на // оную съ восто // ка и полудня.

В этой утренней сцене зеленые кулисы переднего плана сумрачные, а заднего — светлые и отрадные.

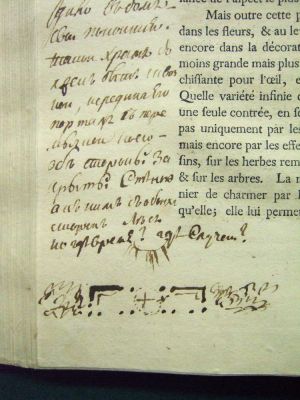

Среди маргиналий "личного" типа выделяются две надписи Львова, одна опубликованная, другая — впервые вводимая в оборот.

|

| Заметка и рисунок Н. Львова - Я всегда думалъ выстроить храмъ Солнцу ... |

Сделав отметку после фразы, в которой Хиршфельд восхваляет цветы и художников, ими вдохновленных — Луку фан Юдена, Клода Желле ("Я всегда втайне испытывал жалость к тем загородным домам и садам, над которыми возвышаются деревья либо стены, похищающие у них самые благородные зрелища природы"), Львов делает перед этой фразой отметку и пишет на полях (1, 194 ч {13}):

Я всегда ду // малъ выстроить // храмъ Солнцу // не потому толко // что бы онъ солнцу // надписанъ былъ // но чтобы въ лутчию // часть лета Сол[н]це /470/ // садилось или схо // дило въ домъ // свои покоиться // такои храмъ ло // лженъ быть сквоз // нои, и средина его // порталъ съ пере // мычкои коего // обе стороны за // крыты стенои // а къ нимъ с обоихъ // сторонъ лесъ. но где время? где случаи?

|

| Заметка и рисунок Н. Львова - Я всегда думалъ выстроить храмъ Солнцу ... |

В конце записи помещен схематический план храма с сияющим Солнцем над ним. Этот замысел близок к известным натурфилософским идеям Львова, в числе которых храм воды и огня из проектного альбома московской усадьбы Безбородко {14}.

Раздел "О различных характерах пейзажа и их воздействии" открывается размышлениями о воздействии природных обстоятельств на характер местности и через него на душу человека:

Если во время достаточно долгой прогулки в прекрасное время года наблюдать за собой, избегая рассеяния, и настроиться на восприятие впечатлений, которые дают сменяющиеся виды, то внутреннее переживание сможет различать воздействия разных предметов и сельских сцен с такой же ясностью, с какою взгляд воспринимает многообразие форм и красок. Всякая прогулка в тишине и размышлении, совершенная среди разнообразных сцен, которые предлагает сельская местность, подтвердит это наблюдение.

|

| Заметка Н. Львова - Никогда не выидет изъ моды... |

Львов отчеркивает это место и пишет возле него: "никогда не // выидет // изъ моды // для сердца // человеческаго // истинна въ // природе почер // пнутая" (1, 214 ч).

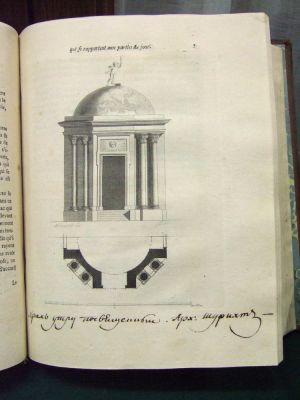

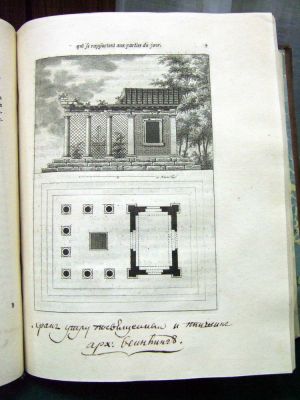

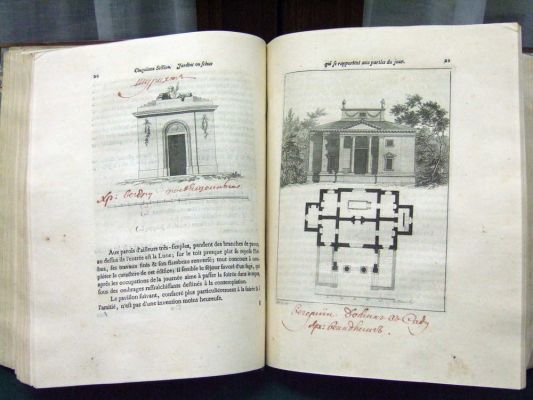

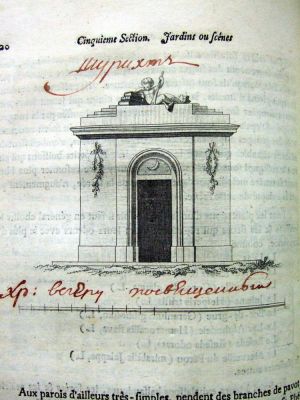

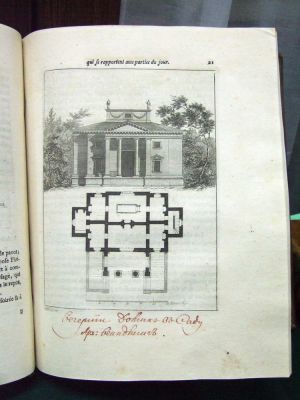

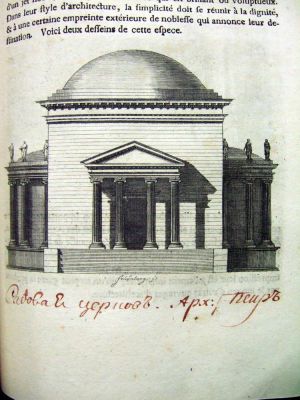

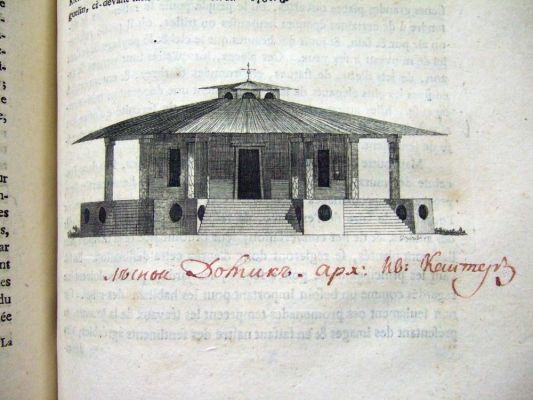

Особый вид диалога с книгой представляют собой отметки на помещенных в ней гравюрах. Почти все эти подписи находятся в последнем томе "Теории садового искусства", в разделе о садовых сценах разных жанров. Хиршфельд помещает здесь образцы из разных изданий и принадлежащие разным архитекторам, имена которых обозначены в конце тома. Львов пишет под понравившимися иллюстрациями названия построек и имена авторов.

|

| Заметка Н. Львова - Храмъ утру посвященныи |

В "утреннем" саду его привлекает храм Солнца ("храмъ утру посвященныи. Арх: шурихтъ —" (5, 7 ч) {15}. Еще один "утренний" храм — искусственная руина, представляющая собой птичник:

Вольер есть также постройка очень подходящая для утреннего сада; крылатые обитатели сего места оживят его концертом из своих разнообразных голосов, концертом, который никогда не может быть более радостным и веселым, нежели в ранний час. Рассмотрите этот маленький храм тосканского ордера, частью в руинах.

|

| Заметка Н. Львова - Храмъ утру посвященныи и тишине |

Подпись Львова: "храмъ утру посвященныи и тишине // арх: веинлингъ" (5, 9 ч) {16}. Впечатления от этого места из книги Хиршфельда отразились на проекте птичника, помещенного в проектном альбоме усадьбы Безбородко: "Развалина какая ни есть между лесу /471/ сеткой заплетенная, близ ручейка или при водопое, хижина или какой ни есть сельский навес подле нескольких дерев, сеткою заплетенных, перемычка из дерев сделанная над текущею водою и подле ней пещерка или что-нибудь подобное составляли бы мой птичник. ...Но среди Москвы, на открытом возвышенном месте... сделал я птичник в принятом обычном вкусе, с той только отменою, что певцов отделил от слушателей, без того они бы взаимно друг другу мешали" {17}.

Далее Львов рассуждает об уместности водопада посреди круглого стола (как в описании птичника-храма у Варрона) и об отказе от него — "но как у меня птицы отделены от среднего зала и для водопою оных сделаны два небольшие каскада по обоим концам открытых галерей...". У Хиршфельда центр закрытого сеткой зала занимает большой фонтан, с размещением которого и спорит архитектор.

Для полуденных сцен Хиршфельд предлагает два варианта купален:

Не менее приятно освежить себя прохладным купанием, будь то перед едой или в послеобеденные часы, склоняющиеся к вечеру. В полуденном саду, конечно, допустим домик для купания, расположенный в месте тихом и заросшем деревьями. Но куда прекраснее будет купальня открытая, словно бы самим гением сего места посвященная Нимфам, которые порою развязывают здесь пояса под укрытием скал, вверяя прелести свои кристальным волнам нескольких струй приятных вод.

|

| Заметка Н. Львова - Купалня |

Под гравюрой с изображением "дикого свода с тремя просветами Львов подписывает "купалня" (5, 14 ч). В описании купальни в саду Безбородко отразились впечатления от этого текста: "Отсюда тропинкою, в лесу густом проложенною, гуляющий проходит в долину, со всех сторон закрытую. Небольшое озеро, из родника составленное и середину долины занимающее, осенено великолепною купиною старинных ив. Сие уединенное, меланхолическое, но не дикое место, противоположенное во всем утреннему гульбищу, определено было для купальни" {18}.

|

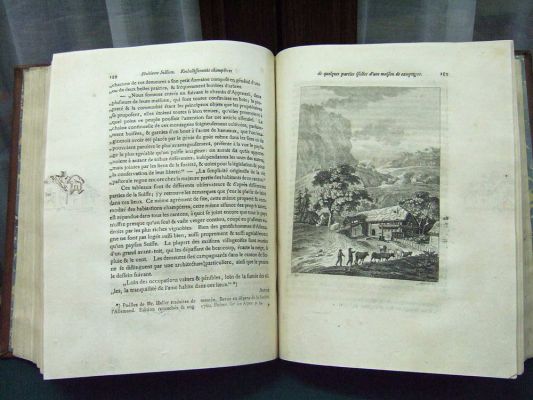

| Теория садового искусства. Разворот с заметками Н. Львова |

Далее Хиршфельд предлагает образец храма, уместный в вечерней садовой сцене. Над изображением маленького павильона, увенчанного фигуркой младенца Феба с факелом, опирающегося на стопку книг, Львов записал имя архитектора — "Шурихтъ", а под ним — "Хр[ам]: вечеру посвященныи" (5, 20 ч).

|

| Заметка Н. Львова - Храм вечеру посвященныи |

Следующая постройка, помещенная на том же развороте, могла вызвать у архитектора интерес не только своими формами, но и аллегорической идеей — внутрь ведет потайная лестница, незаметная для чужих посетителей, но известная друзьям. Львов делает под гравюрой подпись "вечернiи Домикъ въ Саду // Арх: веиндлингъ" (5, 21 ч). /472/

|

| Заметка Н. Львова - Вечернiи домикъ въ саду |

В разделе о "благородных парках" Львова привлекает монументальный проект церкви, отличающейся крупными, предампирными формами и принадлежащий Мари-Жозефу Пейру. Ее облик соответствует идее Хиршфельда — сцена, исполненная простоты и достоинства. Подпись Львова: "Садовая церковъ. Арх: Пеиръ" (5, 39 ч).

|

| Заметка Н. Львова - Садовая церковъ |

Следующей в серии образцовых построек, отмеченных архитектором, стал проект деревянного павильона с подписью "Maison Bocagere de l'invention de J. Canter, tiree du Builder's Magazine" ("Сельский дом по идее Ж. Кантера, взятый из "Билдерз Магазин""). Львов подписывает под гравюрой: "леснои Домикъ. Арх: Ив. Кантеръ" (5, 71 ч).

|

| Заметка Н. Львова - Леснои домикъ |

Его заинтересовал также готический павильон из раздела "Сады монашеские, или сады монастырские". Хиршфельд говорит здесь об "особом вкусе к сельским домам, устроенным в виде монастыря, вкусе, впервые возникшем в Англии". Львов в своей подписи отмечает архитектора, которого вновь называет Иваном: "арх: Ив. Кантеръ" (5, 93 ч).

|

| Заметка Н. Львова - Арх: Ив. Кантеръ |

Для создателя архитектурных фантазий и неутомимого рисовальщика каприччио, каким был Львов, естественно желание откликнуться на чтение иллюстрированной книги собственными набросками. Выше уже упоминалась схема "Храма Солнцу", изображенная под описанием этого замысла.

|  |

| Теория садового искусства. Гравюра, раскрашенная Н. Львовым | Теория садового искусства. Гравюра, раскрашенная Н. Львовым |

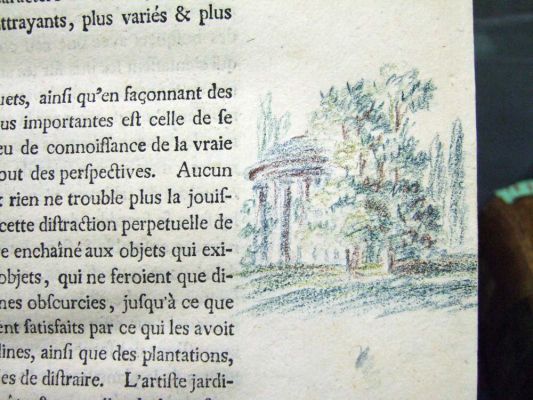

В нескольких местах он, видимо, раздумывая над прочитанным, дорисовывает растительность вокруг изображенных построек (1, 29 к; 3, 79 к), раскрашивает пейзаж (1, 243), сельскую хижину (3, 93 акварель).

|

| Рисунок Н. Львова по гравюре из Теории садового искусства |

Замечательно интересен случай, когда Львов начинает перерисовывать на полях контуры пейзажа с хижиной, изображенного на противоположной странице (5, 188 ч).

|

| Рисунок Н. Львова по гравюре из Теории садового искусства |

В четвертом томе Львов рисует цветными карандашами на полях ротонду, прикрытую деревьями: она похожа и на Храм Дружбы в Павловске, и на храм-усыпальницу в Никольском-Черенчицах (4, 63). Текст Хиршфельда, вызвавший к жизни этот рисунок, посвящен использованию растительности для обогащения видов "радостного" сада.

|

| Рисунок Н. Львова - Ротонда |

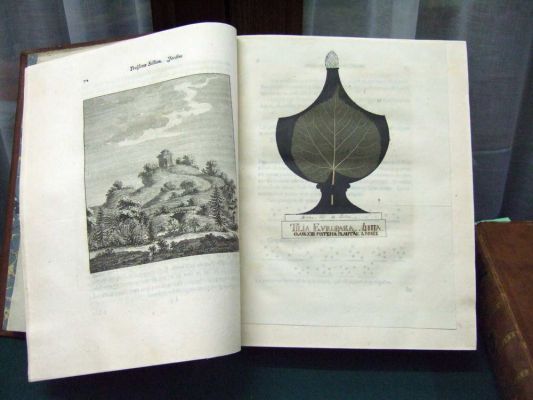

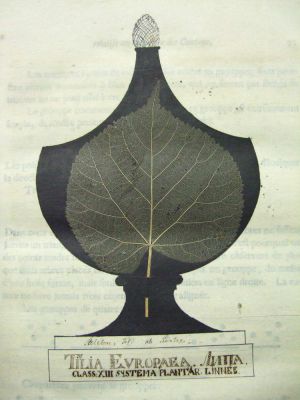

Львовский экземпляр "Теории садового искусства" напоминает о его натуралистических увлечениях. В тот же том (4, между с. 70 и 71) вклеен лист полупрозрачной бумаги с черным силуэтом вазы, на который наложен прекрасно засушенный, до сих пор сохраняющий свой цвет и форму липовый лист.

|

| Теория садового искусства. Разворот с листом липы |

Внизу надпись с указанием класса, которое растение имеет по системе Карла Линнея: "Skeleton? : For. ab Puntae? // TILIA EVROPAEA. ЛИПА. // CLASS: XIII SYSTEMA PLANTAR: LINNEE". Это не "листок засохший, безуханный", какие можно встретить во множестве альбомов, а наглядное сопоставление красоты форм природы и классического искусства, увенчанное ботаническим "титулом" дерева. /473/

|

| Н. Львов. Композиция с листом липы |

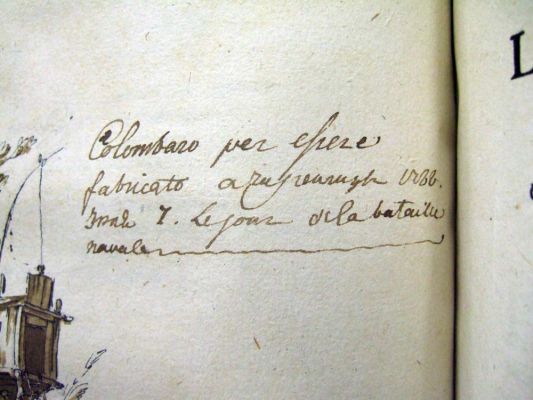

Самым эффектным из набросков Львова в книге Хиршфельда можно считать рисунок пером на последней, чистой странице четвертого тома. Его Греч в своем преуведомлении относит к манере Лепренса.

|

| Рисунок Н. Львова - Голубятня |

Изображена ровная местность, мостик через ручей, а на фоне деревьев — стоящая на сухом стволе дощатая голубятня с открытой дверцей (4, 289 ч). Надпись, выполненная в извилистых, графически выразительных формах, сталкивает три разных языка (итальянский, русский и французский) и дает образец львовского юмора: "Colombaro per o(?)pere // fabricato a чиренчицы 1788. // Iюля 7. Le jour de la bataille // navale" — "Голубятня, с помощью (?) сделанная в Черенчицах, 1788. июля 7. День морской битвы". Архитектор хорошо знал римскую традицию потешных морских боев — миниатюрная "навмахия" создана им в Гатчине {19}, а сад Безбородко он предполагал украсить "полукруглой навмахией". Видимо, 7 июля 1788 года в Никольском-Черенчицах состоялось какое-то событие на воде, заслужившее упоминание в надписи.

|

| Рисунок Н. Львова - Голубятня. Подпись: Colombaro... |

Последними в пятом томе "Теории садового искусства" отмечены два фрагмента, посвященные сельской жизни и средствам ее облагораживания со стороны владельца усадьбы. Они выходят за рамки собственно садовой темы и отражают общественные взгляды Львова. В первом случае Хиршфельд советует помогать благоустройству деревенской жизни и, обращаясь к поэме Халлера "Альпы", изображает /474/ памятник народной благодарности:

Тот, кто предохранит деревню от большого пожара, или облегчит участь соседа, тот, кто выделит из своих доходов небольшую сумму для лучшего воспитания молодежи, тот, кому одна из отраслей сельской промышленности будет обязана новыми возможностями и общественной пользой, найдет здесь монумент, воздвигнутый в его честь, и возле него, может быть, и много позже "восхищенная молодежь - - - ознаменует поступком этим благородное нетерпение заслужить прекраснейшую славу". День воздвижения монумента станет днем праздника для всей деревни. И молодежь, и старики, в лучших своих одеждах, пройдут торжественной процессией к этому месту. Старец самый древний и достойный шествует в середине, произнося в честь того, кому посвящен день, свой краткий и простой панегирик, завершаемый призывом подражать сей добродетели. Ближайшие родственники этого доброго человека должны во время праздника позаботиться об остальном. Затем следует удовольствие сельской общественной трапезы, а молодежь проводит вечер, танцуя на глазах у деревенских стариков. Не подвигнет ли такое установление на прекрасные дела?

Львов отчеркивает абзац карандашом, затем чернилами, и ставит напротив "NB" (5, 195 ч). Вероятно, его привлекла не только сценка сельской идиллии, но и будящее фантазию описание памятника благотворителю.

Гораздо серьезнее тема второго — и последнего в книге — текста, отмеченного Львовым. Продолжая разговор о сельской жизни, которую должен украшать своими делами владелец усадьбы, Хиршфельд обрушивается на порядки, при которых "сельские красоты" невозможны и бессмысленны.

Но в странах, где рабство, в сопровождении тирании, нищеты, гнетет крестьянина, следует советовать, вместо украшений, произвести избавление от этих бедствий. И кабала, от которой в стольких местах стонет добрый и усердный пахарь, что это, если не рабство и не гибель естественной свободы? Когда человек не может переменить место жительства по своей воле; когда не может следовать своим склонностям при заключении брака; когда дети его и все потомство, прикрепленные к земле, которую удобрили потом, а порой и слезами их предки, не могут покинуть ее, не совершая при этом преступления; когда вынуждают к вечному тяжкому труду; можно ли назвать это состояние иначе как рабством?

Львов отмечает этот вступительный абзац (5, 196 к), за которым следует рассуждение о степени свободы в разных европейских странах и ужасах деспотизма. /476/

В маргиналиях Львова замечательны не только комментарии садового характера, но и постоянная готовность к творческому диалогу со встреченной мыслью или образом, моментальные переходы от насмешки над недостатками книги к восторгу перед важными суждениями ее автора, диапазон мнений и интересов, охватывающий разные сферы культуры. Чтение книги о садовом искусстве превращается в путешествие по огромному миру идей и проблем Просвещения, от прореживания леса до искоренения рабства. Памятник дает ценнейший материал и для истории садовых идей в России, и для исследования усадебных замыслов Львова, и для создания его полноценного творческого портрета.

|

| Д. Левицкий. Портрет Н. Львова |

Москва, 26 августа 2007 года

Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники. Материалы XIII Царскосельской конференции. СПб., 2007. С. 454-478 [вся статья и приложение]

© Б.М. Соколов, 2007 г.

---------------------------------------------------

10 Вейтли Т. Замечания о современном садоводстве... С. 146.

11 Глинка Ф. Письма русского офицера. Ч. 3. М., 1815. С. 139-140.

12 Львов Н.А. Избранные сочинения. Кёльн; Веймар; Вена; СПб., 1994.С. 317-318.

13 Глумов А.Н. Н.А. Львов. М., 1980. С. 118, прим. 79 (неверно указано местонахождение маргиналии: т. 4, с. 119).

14 "Воды, приведенные паровою машиною под цоколь статуи, составляют четыре водяных завеса и служат вместо кристалла возженному на жертвеннике благодарности огню внутри пещеры" (Львов Н.А. Избранные сочинения. С. 322).

15 Подпись у Хиршфельда: "Temple du Matin, par Mr. Schuricht" (5, 429).

16 Подпись у Хиршфельда: "Temple consacre au Matin, par Mr. Weinlig (5, 429).

17 Львов Н.А. Избранные сочинения. С. 324.

18 Там же. С. 320-321.

19 Соколов Б.М. Альбом Графа Северного, или Сады Павла I // Наше наследие, № 57, 2001. С. 18.

При использовании материалов активная ссылка на www.gardenhistory.ru обязательна.