Борис Соколов. Сады в искусстве Серебряного века // Бенуа и Сомов

"Сады Серебряного века". Фрагмент будущей книги

Глава 2. ОБРАЗ САДА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

2.1.3. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ СИМВОЛИЗМ

|

| А. Беуна. Король. 1906 |

Сравнивая “Мир искусства” с другими художественными изданиями начала ХХ века, нельзя не оценить широту его историко-культурной программы. В гораздо большей мере это журнал мирового искусства, чем нового художественного направления. Размышляя о природе своего “пассеизма”, страсти к прошедшим временам, Александр Бенуа называет два его главных истока. Один из них — семейная, естественная связь с давними художественными эпохами: в общении с отцом, архитектором, помнившим еще эпоху александровского классицизма, создавался романтический образ прошлого, эффект присутствия. Недаром Бенуа говорит в воспоминаниях о “машине времени”:

“Я и XVIII век мог считать своим уже потому, что мне через моего деда, родившегося еще в дни Людовика XV, Фридриха II и Екатерины II, было „как рукой подать“ до той эпохи. Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в „плане современности“... Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась „машина времени“, но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко, постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки. Но очень далеко я бы при этом не забирался”.

|

| А. Бенуа. Летний сад при Петре Великом. Открытка |

И все же личные обстоятельства не могут объяснить возникновение цельного коллектива, посвятившего свою художественную и изыскательскую работу красоте прошлого. Более того, петербургские, столичные, европейские увлечения Бенуа и Сомова стоят рядом со столь же естественными для “Мира искусства” и столь же острыми для Грабаря интересами к северному деревянному зодчеству, Рериха — к варяжскому наследию Древней Руси, Кустодиева и Аполлинария Васнецова — к московскому быту. Объединяет их художественная программа: создание образа прошлого в обновленных, но далеких от радикальности живописных формах. Этот образ — даже в самых реалистических своих проявлениях (эскизах открыток или “Картин по русской истории”) — всегда имел особую, двойную природу: художник, а часто и его герои находятся и “здесь” и “там”, ощущают разделяющую эпохи границу, превратившуюся в картинную плоскость. Показательно, что мирискусники, в отличие от Врубеля и Серова, никогда не стремятся создать иллюзию разрушения, преодоления этой границы. Подобно гобелену из балета “Павильон Армиды”, мир картины живет своей жизнью: в нее можно войти во сне, но не наяву.

Вспоминая второй из истоков своей любви к прошедшему, Бенуа говорит о трагедии соприкосновения с эфемерными, уходящими в прошлое мирами, которую он переживал с детства:

“Наше поколение, заставшее еще массу пережитков прекрасной старины и оказавшееся в то же время свидетелем начавшейся систематической гибели этой старины под натиском новых жизненных условий (и теорий), не могло не воспитать во мне какую-то особую горечь при виде совершавшегося процесса, находившегося в связи со все большим измельчанием жизни. Все на свете подчинено закону гибели и смены. Все старое, отжившее и хотя бы распрекраснейшее должно в какой-то момент уступить место новому, вызванному жизненными потребностями и хотя бы уродливому. Но видеть, как распространяется такая гангрена и особенно присутствовать при том моменте, когда гангрена только еще чего-либо коснулась, когда обреченное тело в целом кажется еще здоровым и прекрасным, — видеть это доставляет ни с чем не сравнимое огорчение. Подобные ощущения чего-то бесконечно печального и жалкого, испытанные мной в детстве, оставили глубокий след на всю жизнь”.

Стремление обогнать время становится основой эстетической программы “пишущих” мирискусников — Бенуа, Добужинского, Грабаря. Вспоминая о безвременном уходе искусствоведа Н.Врангеля, умершего на германском фронте, Бенуа с горечью констатирует:

“Что-то тревожное и беспокойное было и в его взоре, что-то особенно порывистое в движениях. А может быть, подгоняло его и то чувство, которое, как я уже говорил, руководило, но в темпе менее „ударном“, и мной, и некоторыми нашими друзьями, т.е. ощущение близости какого-то конца всей той культуры, продуктом которой мы были сами и служить на пользу которой мы считали своим радостным долгом. В этом отношении судьба оказалась милостива к Врангелю — она не дала ему увидеть [всю „мерзость запустения“ и] крушение всего нашего мира. Он не познал и этого чувства никчемности, выброшенности за борт, которое отравило нам жизнь с самого 1917 года”.

Близость конца и зачарованное любование прошлым — два полюса, между которыми развивалось мировоззрение и искусство ретроспективного символизма. Его потенциал был заложен уже в романтическом переживании “красоты утрат”. Советские критики “Мира искусства”, считавшие его пассеизм уходом от действительности, не хотели видеть всей поэтической сложности ситуации, тех открытий, которые мирискусники совершили в глубинах современной человеческой души. Тектонические сдвиги в жизни и будущей судьбе общества, которые для Блока, Белого, Вяч.Иванова обращались в апокалиптические предвестия, сказались у мирискусников любовью к уходящей эпохе и длящемуся “концу культуры”. Художники и критики их круга стали собирателями и хранителями самых хрупких и недооцененных форм искусства — дворянских портретов, средневековых икон, северных деревянных церквей и, конечно, исторических садов.

Рассказывая о своем детстве, Бенуа вспоминает о почти болезненном волнении перед зрелищем руин — даже искусственных. Описывая пикники на Бабигонской горе, он отводит особое место впервые увиденной им руине:

“Тут вскоре на одном из поворотов за речкой (или рукавом пруда) открывалась Руина — искусственные развалины, составленные из мраморов старого собора св. Исаакия, начатого строиться при Екатерине II и затем оставленного. Вероятно потому, что эта петергофская „руина“ была первой, которую я видел в жизни, ничто (не исключая, пожалуй, и римского форума) меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности, как именно эти розовые колонны, торчащие из-за чахлых северных кустарников среди недоступного, окруженного водой островка”.

Еще более сильные переживания охватывали мальчика при виде искусственной руины на невской усадьбе Безбородко:

“...В это первое мое посещение меня больше всего поразила Руина. Это была одна из тех затей, в которых, в предчувствии романтических веяний, уже в XVIII в. выразилась мечта о средневековье. <...> О Кваренги я тогда не имел никакого понятия, о средневековье — весьма смутное и скорее „сказочное“, зато я, как многие дети, был легко возбуждаем всем, что просто носило отпечаток таинственности. Не возьми меня тогда папа за руку, я бы ни за что не решился пройти мимо этих поверженных на землю грандиозных колонн и карнизов и взобраться по заплесневелым валким ступеням нескончаемой, как мне показалось, винтовой лестницы”.

Ощущение тайны связано у художника и с детскими впечатлениями от Петергофских трельяжных беседок.

“...Задние стены этих скромсанных павильонов приходились к передним под углом настолько острым, что и ребенок не мог пропихнуться в оставшееся узкое пространство. Такая несуразность занимала, но как-то и тревожила меня. Снаружи „дом как дом“, а внутри его точно приплюснули, причем, вероятно, что-то было раздавлено, „скрыто“, „спрятано“. Я даже видел сны, будто срезанные стены расступаются и я вхожу в какие-то новые и огромные палаты. Наяву я затем пробовал „проверить“ эти сны и искал, где могла бы быть приснившаяся мне лазейка, но вместо нее я натыкался всюду на выбеленную штукатурку. Это чувство заключенной в беседке тайны осталось у меня на всю жизнь, и даже в 1918 г. (когда мы последний раз жили в Петергофе) те же фантазии сразу принимались меня тешить”.

Все эти эмоциональные импульсы формируют романтическое мировоззрение мирискусников. Главная тема их творчества — не прошлое, а диалог с прошлым. Об этом напоминает и один из портретов Сомова, названный им “Эхо прошедшего времени”. Очень характерный творческий конкурс состоялся между Сомовым и Бенуа, когда они решили одновременно написать портреты супруги Бенуа в старинном наряде. Каждый создает близкий ему садовый мир.

“Однако вместо того, чтобы строго придерживаться натуры, мне сразу захотелось изобразить мою подругу в окружении осенней поэзии Ораниенбаумского парка. Атя выделялась бы светлым, слегка голубоватым силуэтом на фоне яркой и разноцветной листвы берез и кленов. Костя же начал свой портрет без какой-либо предвзятой затеи и с намерением просто и реально передать видимость, однако и он „по дороге отступил совсем в сторону“ и после нескольких колебаний и у него за фигурой Анны Карловны вырос старинный, погруженный в поздние сумерки сад стриженых боскетов, выделявшихся на лимонно-желтом небе. Все это вместе создало очень нежную поэтичность, очень приятную, довольно монохромную красочную гармонию, среди которой розовое перо на шляпе и красный шарф давали особые ноты; „гофмановский же характер“ был подчеркнут тем, что в глубине на фоне стриженой, почти черной листвы, появились две фигуры старичка и старушки в одеждах XVIII в.”

|

| К. Сомов. Портрет А.К. Бенуа. 1896 |

В постоянном диалоге эпох и стилей скрывались творческие возможности своеобразного “реалистического символизма”. Среди старших художников “Мира искусства” не было ни кого, чья работа над формой начиналась бы с ее концептуальной переработки. Восхищаясь Врубелем и Серовым, они не прибегали к принципу преображенного элемента, который служил у тех структурной основой изображения. Наоборот, даже те произведения мирискусников, которые наиболее сильно окрашены стилистикой модерна (“Фантазия на Версальскую тему” Бенуа, “Элизиум” Бакста), основаны на натурных этюдах и академическом понимании композиции. Эпоха и традиция “Мира искусства” развивает не философию формы, созданную Врубелем и Серовым, а распространяет логику и поэтику символизма на широкий круг тем и мотивов.

Многие страницы воспоминаний Бенуа заставляют по-иному взглянуть на искусство мастера и отказаться от упрощенного его понимания. Родиной своих садовых впечатлений он называет Петергофский парк, его сказочный, исполинский облик. Через много лет художник продолжал негодовать на бывшего друга, инженера-химика и автора большой монографии “Сады и парки” Владимира Яковлевича Курбатова: “Он настоял перед властями (около 1930 г.) на том, чтоб были вырублены столетние ели, выросшие по уступам террасы, что тянется под Большим Петергофским Дворцом. Эти ели придавали единственную в своем роде сказочность всей местности”.

Бенуа справедливо опровергает заблуждение о “версальском” облике Петергофа. Он говорит о немецких, итальянских, скандинавских влияниях, об их переработке и даже о провинциальности парка. Но именно в этих особых, “не версальских” чертах рождается неповторимый, художественный его образ. Описание Бенуа настолько полно и красочно, что дает литературный эквивалент ненаписанной картины “провинциального”, подточенного сыростью и веками парка:

“В Петергофе все несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств и, несмотря на такую скудость, — желание блеснуть и поразить, что греха таить — Петергоф „провинциален“. Наконец и природа, несмотря на все старания (особенно самого Петра) победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась, — природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. <...> Дожди, туманы, пронизывающая сырость — все это характерные явления для всей петербургской округи, но в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той „отчетливости в отделке“, какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции”.

|

| А. Бенуа. Петергоф. Римские фонтаны. 1942 |

Именно такой, русский и сказочный образ стал исходной точкой представления Бенуа о садах барокко.

“В России меня когда-то называли „певцом Версаля“; это потому, что я не раз (с 1897 г.) выставлял этюды версальских садов или исторические фантазии из эпохи Людовика XIV. И действительно, Версаль произвел на меня в первый же день моего „личного знакомства“ с ним, в октябре 1896 г., потрясающее впечатление. Однако это впечатление не может идти в сравнение с теми чувствами, которые я испытывал, когда маленьким мальчуганом ходил, держась за руку отца, по петергофским аллеям, когда я цепенел в восхищении от вида падающего по золотым ступеням каскада у Марли (так называемой Золотой горы) или когда, стоя совсем близко внизу у водопада Большого грота под Большим дворцом, меня осыпала водяная пыль, и я через нее видел, как взлетают среди сияющих на солнце золотых божеств струи водометов!”

Романтическая душа будущего художника ищет не только приятных, но и пугающих впечатлений. Некоторые фонтаны Петергофа кажутся ему устрашающими, а черный бронзовый Нептун напоминает фигуру черта:

“Я побаивался тех огромных золоченых рож, которые вверху Золотой горы извергают потоки воды, сбегающей затем по беломраморной лестнице до нижнего бассейна. Но еще больше я боялся двух менажерных фонтанов около той же Горы, которые бьют необычайно сильным столбом. Когда их пускали, они на глазах постепенно росли, пока не достигали своей предельной высоты. Если тогда долго всматриваться в их непрестанно клокотавшую макушку, то получалось впечатление — точно этот массивный и тяжелый белый столб валится на вас. К страшноватым фонтанам принадлежали и черные драконы Шахматной горы, а также фонтан Нептун в Верхнем саду... Черный „железный“ повелитель морей в короне с острыми зубцами и с трезубцем в руке более походил на Вельзевула, нежели на греческое божество”.

Эпитет “страшноватый” очень точно передает настроение многих картин и рисунков Бенуа. Полудетское любование сумраком, тайной, грозными, но бесплотными призраками былого особенно ярко проявилось в его отношении к павловской эпохе. В своих воспоминаниях он сохранил выразительный и двойственный образ парка, созданного “романтическим императором”:

“В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать „панический“ страх. Недаром именно в Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные „тревоги“, заставившие все части войск, стоявших тогда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу — точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Недаром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест „Идиота“ выбрал именно Павловск.

Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особенному манит и пугает, куда бы ни направить свои шаги. В сумерки подчас такие смешанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла, или в запущенных просеках вокруг Круглого зала”.

Подобные переживания и оказали наибольшее влияние на формирование искусства Бенуа. “И что же, даже в детстве именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательное действие, а впоследствии и говорить нечего, именно эта кошмарная жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня”.

“Насторожившимися и завороженными” оказываются и многие версальские сцены Бенуа. Осенний вечер 1897 года открыл художнику не только красоту, но и драматизм французского парка:

“Я не думал, что он до того грандиозен и в то же время исполнен какой-то чудесной меланхолии... Что-то даже грозное и трагическое почудилось мне как в самом дворце, так и в садах в тот мрачный ноябрьский вечер... Особенно меня поразили черные конусы и кубы стриженых туй и зеркальность бассейнов, отражающих серые, нависшие тучи и темные, гладкие бронзовые божества, что покоятся на беломраморных окаймлениях этих зеркал”.

Образ Версаля оказался квинтэссенцией смешанных чувств, которые уже были пережиты в садовых мирах прошедших эпох:

“То не был Версаль веселых празднеств Короля-Солнца и то не была прекрасная и парадная декорация для тех романтических авантюр, которые здесь разыгрывались. Почему-то я сразу перенесся в последние годы царствования Людовика XIV. Я чуть не расплакался, когда под самый конец этого нашего первого посещения Версаля лучи заходящего солнца на минуту прорвали густую пелену туч и оранжевым пламенем засияли бесчисленные окна дворца. И почему-то именно этот момент показался мне тогда чем-то удивительно знакомым, точно я это самое уже когда-то видал и „пережил“. Подобные же ощущения я испытывал и в Петергофе, и в Царском, и в Ораниенбауме, но здесь, в Версале, они приобрели небывалую, почти до физического страдания дошедшую остроту”.

В меланхолической атмосфере Версаля художнику является необычный образ его создателя:

“...Очутившись среди этих мраморных водоемов, бронзовых божеств и стриженых деревьев, я испытал странное наваждение: я увидал в них создателя всего этого мира, самого короля Людовика XIV и его окружение. Но почему-то представился он мне не в виде юного красавца-полубога, любовника блестящих женщин, мощного триумфатора и устроителя баснословных празднеств, но увидел я его на склоне лет, больным и хилым, ищущим одиночества, разочарованного в людях и в собственном величии”.

|

| А Бенуа. Король прогуливался в любую погоду... (Сен-Симон). 1898 |

Так родился замысел первых работ “версальской” серии. В гуаши “Король прогуливался в любую погоду...” (ГТГ) строчка из мемуаров Сен-Симона оживает в неуютном ветреном пейзаже с темными массами шпалер, рядом с которым бредут, придерживая шляпы, фигурки короля и придворных.

“Сразу же после моей первой поездки в Версаль я набросал картину, в которой среди почерневших и оголенных садов на террасе Латоны выступает одетый в зимние одежды король, сопровождаемый несколькими приближенными. Теперь же это „видение“ стало меня преследовать, и куда бы я в Версале ни направлял свои шаги, мне всюду мерещилась эта самая, чуть согбенная, но все же еще величественная фигура, то тяжело ступающая, опершись на трость, то сидящая в золоченом колоссальном кресле”.

В других сюжетах Бенуа изображает красивые и спокойные состояния природы, противопоставляя им фигуры людей и придворные ритуалы. На одном из них он пишет Людовика XIV, занимающегося кормлением рыб в бассейне парка.

“Сначала я полагал поместить такую сцену в ту обстановку, которая служила мне для самого первого из моих версальских набросков — иначе говоря, у бассейна Латоны. Но затем я придумал „декорацию“ более выразительную, а именно — я изобразил нечто напоминавшее один из четырех бассейнов Времен Года. Самого „Луи Каторза“ я изобразил совершенно осунувшимся и с тем рассеянно отсутствующим выражением лица, которое бывает у стариков и в котором сказывается, что они уже „не жильцы на свете“, что они уже вне жизненной суеты. <...> В отдалении я изобразил еще несколько куда-то спешащих господ, которые, сознавая, что его величество их не видит, все же издали и на ходу отвешивали ему низкий поклон”.

|

| А. Бенуа. Версаль. У бассейна Цереры. 1897 |

Речь, видимо, идет о листе “У бассейна Цереры” (1897, ГТГ), где согнутая фигура короля, его спутники и парк даны обобщенно. Придворных, о которых упоминает Бенуа, здесь нет — наоборот, пустые боскеты и арки вечернего парка “завораживают” пейзаж своей пустынной симметрией. Близкая по сюжету композиция того же года “Версаль. Прогулка короля” представляет Людовика XIV в профиль на верхней террасе парка. Группа остановилась, немного не дойдя до центральной оси ансамбля, продолжающейся блестящей полосой Большого канала. Панорама изображает один из тех бурных, с солнцем в облаках, закатов, красоту которых так чувствовал Бенуа. Но король и придворные не обращают на этот вид никакого внимания. Они — усталые участники давнего ритуала, забытые марионетки ушедшего в небытие театра.

В версальских сценах Бенуа противопоставляет вечную красоту и загадочную атмосферу сада несерьезному, маленькому миру людей. Зовы прошлого, о которых он говорит, приводят его в полный предчувствий период упадка, в исторические недра “пережитков прекрасной старины”.

“Этот мир, в нарядах, поступках и обычаях которого так ясно выразилась старческая усталость эпохи, ханжество, раболепность, порочность и даже начавшийся упадок вкуса, явившийся на смену юной самонадеянности, беспечности и чувству величавой красоты (чувству, лежавшему в основе создания Версаля), этот мир сделался вдруг моим миром, чем-то родным, чем-то мне особенно близким”.

Мотив “завороженного” парка воплощается в живописи и графике Бенуа несколькими сюжетно-образными мотивами. Один из них — разрастание парковых боскетов, ваз и статуй, укрупнение масс зелени и просторов неба. Среди гипертрофированной зеленой архитектуры даже фигура ее создателя кажется неуместным добавлением. Еще один садовый мотив — тайная жизнь скульптуры, вторящая жизни зелени и неба.

“Все эти речные божества и нимфы, эти Времена года, Часы дня, Части Света и Темпераменты, все эти герои древности и небожители Олимпа до того казались живыми, что никакого другого оживления все это беломраморное и темнобронзовое население не требовало. Особенно удивительно, каким чудом ваятелям и литейщикам XVII века удалось оживить и такие „отвлеченные“ формы, как вазы! На это, помнится, мне указал еще Левушка Бакст, который обладал особой чуткостью или, я бы сказал, скорее „чувственностью“, чтобы оценивать жизненность даже в предметах и вовсе неодушевленных. И действительно, каждая пара ваз из тех, что выставлены вдоль „Зеленого Ковра“, имеет лицо, свое выражение, свою душу!”

|

| А. Бенуа. Версаль. Прогулка короля. 1897 |

Метафора “живых” статуй реализуется в сюжетных сценах Бенуа. В известной гуаши “Версаль. Прогулка короля” (1906, ГТГ) дана еще одна фантазия на тему фонтанов “Времена года”. В центре круглого бассейна нет “взрослой” аллегорической статуи (вспомним приведенные выше слова художника: “...я изобразил нечто напоминавшее один из четырех бассейнов Времен Года”), а золоченые путти беспорядочно расселись на камнях и смотрят на королевскую процессию, как настоящие любопытные дети. Замысел сцены, ироническое преображение натуры ясны лишь тому, кто знает Версаль и подлинные его фонтаны. Такое же сравнение — огромные динамичные статуи и маленькие люди у входа — дано в картине “Венецианский сад” (1910). Мощные скульптуры обращены друг к другу, а карнавальные фигурки у их ног скрыли свои лица под масками.

В 1898 году Бенуа нашел сюжет, в котором соединил версальскую тему с темой оживших игрушек. Это было версальское празднество, также имевшее символический смысл:

“...Я не собирался представить какой-либо определенный случай, происходивший в известный момент, а мне захотелось изобразить нечто вообще очень праздничное и блестящее, но в чем сквозило бы и нечто меланхоличное, „похоронное“, что так характерно для эпохи „заката короля-солнца“. Мой маскарад происходит под открытым ночным небом, отражающим огни иллюминаций; площадка сада окаймлена архитектурной декорацией с аллегорическими транспарантами. На этом довольно тускло освещенном фоне почти силуэтами выделяются фигуры ряженых. Центр занимает невысокая фигура самого короля; он как бы выслушивает шутливую речь, произносимую склоняющейся к нему огромной и довольно чудовищной Мèrе Gigogne (Символ неиссякаемого плодородия)”.

|

| А. Бенуа. Маскарад при Людовике XIV. 1898 |

“Маскарад при Людовике XIV” изображает сияющие трельяжные декорации и кишащие в синей темноте фигуры и маски. “Матушка Жигонь”, наклонившаяся к королю, в три раза выше его ростом. Здесь хорошо чувствуется то смешение реальности и символической театрализации, которые позже отразились в реальном театре, в постановках “Павильона Армиды” и “Петрушки”.

Особую любовь Бенуа питает к месту, которое в Версале называют “перекрестком Философов”:

“Статуи философов в сущности и не статуи. Лебрён, гениальный распорядитель всего этого „вечного спектакля“, пожелал, чтобы этих мудрецов художники изваяли в виде терм; они лишены ног и вместо таковых их соединяют с землей массивные стелы. Но, быть может, именно благодаря этой странности, вид у этих мраморных мудрецов исполнен особого и как бы трагического достоинства. Они кажутся выросшими из почвы и связанными с ней неразрывными корнями. И тем более скорбным кажется их взор, ищущий разгадки бытия, тем героичнее представляется их упорное и несбыточное желание добиться этой разгадки”.

Своеобразная метафизика гермы приводит художника к полушутливым философским выводам:

“...Дело здесь и не в индивидуальной характеристике, а в выявлении всей сущности работы пытливой человеческой мысли, вечно ищущей недоступных рассудку решений, догадывающейся о сферах верховного бытия и все же прикованной всей своей физиологией к косной материи, к матушке сырой земле, к планете. Озаренные потусторонним светом высших идей, эти мудрецы с укором взирают на окружающую их суету. Но по-своему правы и эти мчащиеся мимо них поколения, которые бросают им известные формулы обывательского вызова: „что есть истина?“ и „лекарь, лечися сам“...”

|

| А. Бенуа. Фантазия на Версальскую тему. 1906 |

Бенуа неоднократно изображал этих мраморных мудрецов. “Перекресток Философов зимой” включен и в ностальгический альбом рисунков “Версаль”, созданный уже в Ленинграде (1922). Но приведенный выше подробный рассказ — скрытый комментарий к одному из самых интересных произведений Бенуа — к “Фантазии на Версальскую тему” (1906, ГТГ). Символические черты, появляющиеся в большинстве версальских сцен, здесь выходят на передний план. Под хмурым предгрозовым небом чернеют граненые формы боскетов и трельяжных арок, светится вода бассейна и окна дворца. Бассейн опять похож на “Времена года”, но на сей раз его центр украшает лишь одна маленькая фигурка. Такими же крохотными кажутся придворные, завернувшиеся в плащи и словно выдуваемые из парка порывами ветра. Зато гермы философов разрастаются до небес, касаясь даже края листа. Пустынность, стройность, величие, тайна — главные черты символистского образа Версаля в интерпретации Бенуа.

Любуясь здесь Версалем как пейзажной натурой, Бенуа так же уклоняется от очевидного, как и в “Прогулках короля”. Он не советует приходить сюда во время работы фонтанов, когда парк полон толпами, а из времен года предпочитает осень и зиму. Главные достоинства этих пограничных состояний парка — печаль прощания, оживание теней прошлого. В своих воспоминаниях, уже с помощью слова он создает еще одну картину, которую можно было бы назвать “Призраки Версаля”:

“Осенью Версаль представляется самым роскошным и великолепным, и то, что в этом торжестве есть нечто погребальное и радостность бесконечно разнообразных зрелищ, сочетается с какой-то печалью прощания, лишь способствует особому выявлению его чар. В эти дни и призраки оживают. По мере того, как аллеи освобождаются от пришлого люда, призраки возвращаются в свои владения. Особенно их много в тех рощицах, которые по сторонам аллей замкнуты со всех сторон трельяжами. Иногда в сумерки, когда запад сияет холодным серебром, когда с горизонта медленно наползают сизые тучи, а на востоке потухают громождения розовых апофеозов, когда все странно и торжественно затихает, и затихает настолько, что слышно, как падает лист за листом на груды опавшего убора, когда пруды кажутся подернутыми серой паутиной, когда белки носятся как безумные по оголенным верхам своего царства и раздается преднощное карканье галок, — в такие часы между деревьями боскетов то и дело мерещатся какие-то не живущие уже нашей жизнью, но все же человеческие существа, пугливо и любопытно наблюдающие за одиноким прохожим. И с наступлением темноты этот мир призраков начинает все настойчивее выживать живую жизнь. Если осенний вечер застигал меня далеко в глубинах Трианона или на запущенных берегах Большого канала, то я невольно ускорял шаги, чтобы скорее выбраться из зачарованных мест, точно мне грозило, в случае промедления, быть втянутым в какую то опасную тайну...”

Почему Бенуа не написал картину или гуашь на подобную тему? Видимо, он понимал, что изображение призраков лежит вне сферы возможностей его художественного языка, вне принципов ретроспективного символизма. Он меняет кисть на перо, чтобы создать атмосферу намеков и эмоциональных ассоциаций. И у нас есть возможность представить себе, сколь разрушительным для образа парка стало бы изображение этих “гениев места”.

|

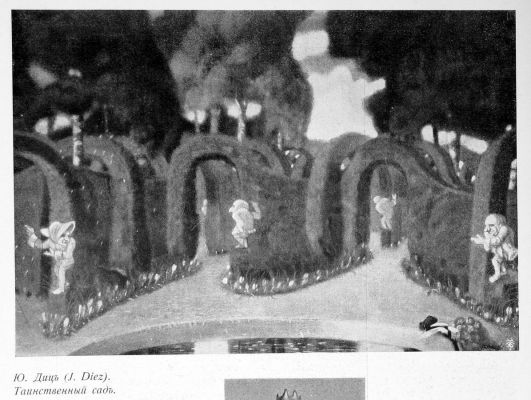

| Ю. Диц. Таинственный сад. Мир искусства, 1904, № 12 |

В последнем номере “Мира искусства” (1904, №12) помещена репродукция картины немецкого художника Ю.Дица “Таинственный сад”. Над его боскетами и фигуркой заснувшей девушки видны призраки — комичные карлики и карлицы, стоящие по углам дорожек вместо статуй. Подобного разрушения реальности художники “Мира искусства” допустить не могли, а формальными средствами, пригодными для того, чтобы создать ощущение тайны и иной жизни, еще не обладали. Эти средства будут найдены в творчестве следующего поколения — Борисова-Мусатова, Кузнецова, Сапунова.

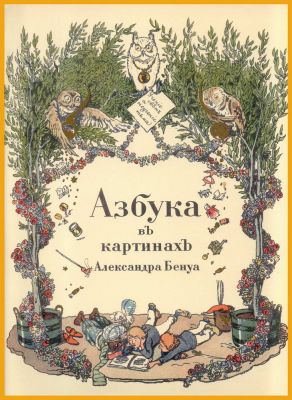

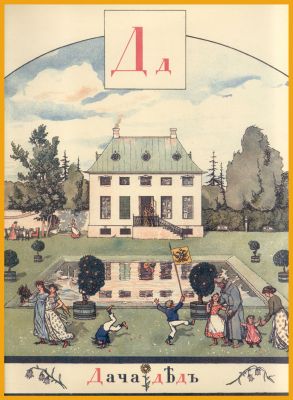

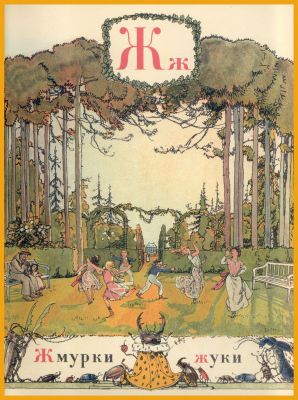

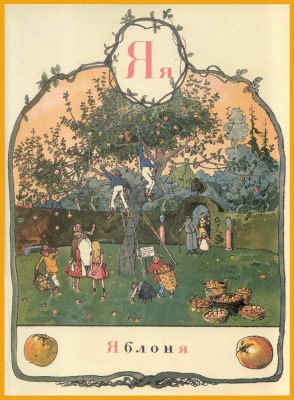

“Детский рай” художника Бенуа ярко отразился в “Азбуке в картинах”. Сначала в книгу был включен и лист, озаглавленный “Рай – Розы”. Райские кущи, среди которых бегают кролики, львы и жирафы, где деревья обвешаны яблоками, остались лишь на пробном эскизе. Зато “Дача – Дед”, “Жмурки – Жуки”, “Мама”, “Яблоня” составили целую садовую сюиту. “Дача – Дед” представляет маленькое “шато” — загородный дом во французском вкусе с квадратным прудом, стрижеными деревцами в кадках и боскетами, переходящими в лес. О подобных дачах Бенуа пишет и в своих мемуарах:

|  |

| А. Бенуа. Азбука в картинах. СПб., 1904. Фронтиспис | А. Бенуа. Азбука в картинах. Рай-Розы. Эскиз неосуществленной иллюстрации |

“...Двор получился просторным; посреди него стоял столб для гигантских шагов, а недалеко от конюшни была устроена усаженная цветами горка — одно из любимых мест наших игр. Наконец, позади служб тянулся огород. Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и артишоками. Посреди этого огорода в круглом бассейне бил небольшой фонтан, и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из петергофских дворцовых фонтанов, однако это все же был фонтан, и я имел все основания им гордиться и им любоваться”.

|  |

| А. Бенуа. Азбука в картинах. Дача-Дед | А. Бенуа. Азбука в картинах. Жмурки-Жуки |

На даче в Кушелевке у “Шуреньки” был свой “детский сад”, напоминающий сады “Азбуки”:

“Это огороженное, замкнутое со всех сторон место я выпросил себе, и оно стало особенно милым с момента, когда выросшие бобы совершенно закрыли зеленый переплет трельяжа и стало здесь, „как в комнате“. Мне этот дворик сразу так понравился, что я чуть ли не в первый же день стал устраивать в нем „свой собственный сад“, принялся проводить годные для лилипутов дорожки, обкладывать их камушками, рыть канавы и круглые бассейны — причем, к огорчению бонны, самым жестоким образом пачкался. Увы, первый же дождь размыл мои труды, после чего уже заправский садовник посадил там резеду и душистый горошек, что и придало моему садику прелестный вид и чудесный аромат”.

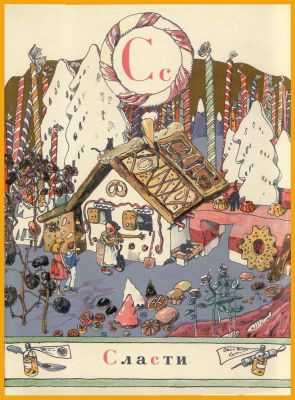

|  |

| А. Бенуа. Азбука в картинах. Мама | А. Бенуа. Азбука в картинах. Сласти |

Увитый розами трельяж, за которым видна уже знакомая нам “дача”, изображен на листе “Мама”: здесь девочка кормит наряженную куклу. Страница под названием “Жуки – Жмурки” показывает дальний край сада: дом виден в конце прямой аллеи; зеленая аркада и низкая зеленая изгородь отделяют поляну, на которой веселятся дети, от строгой, парадной части усадьбы. Завершается “Азбука” листом “Яблоня”, где дерево, на котором повисли мальчики, тоже отгорожено от дома зеленой стеной с трельяжной аркой — в нее входят дедушка и родители. Как и в “Жмурках”, Бенуа освещает пейзаж розовым закатным светом, придающим веселым сценкам поэтичность и задумчивое настроение.

|  |

| А. Бенуа. Азбука в картинах. Яблоня | А. Бенуа. Азбука в картинах. Яблоня. Фрагмент |

* * *

Садовая топография, настроение целого парка и его уголка, двойственный образ прошлого вошли в художественный арсенал ближайшего друга Бенуа, Константина Сомова. Особенности его садовых образов — нарочитая отточенность и красота мотива, игривый, иногда наигранный эротизм и механистичность персонажей, нарушающая беспечную, “фрагонаровскую” атмосферу картины. Справедливо отмечалось, что Сомов не искал исторической конкретности садового пейзажа, столь существенной для Бенуа. Для него сад служит скорее темой, чем волнующим впечатлением, требующим своего воплощения. Вариации одного и того же мотива, которых так много у Сомова, для него важнее, чем выбор отправной точки для этих вариаций. В одном из писем 1896 года, Бенуа, сетуя на друга за то, что тот не едет в Париж, соблазняет Сомова версальскими “призраками”.

|

| К. Сомов. Осмеянный поцелуй. 1908 |

“Принимался уже и за Louis XIV, хотел сделать нечто меланхолическое, хотел изобразить его стариком все еще величественным, но немного уже слюнявым, как он в сопровождении лишь двух valets de chambre [лакеев — франц.] совершает по опустелым садам Версаля одну из своих последних прогулок, небо зеленое, полумесяц, в глубине тянутся черные charmilles [стриженые аллеи — франц.], прерываемые вазами и статуями, из-за монументальной лестницы торчит верх дворца, на первом плане бассейн, король остановился и смотрит на игру своих любимых карпов! Вот сюжет для тебя!”

Сомов отвечает почти через год и в самом унылом, меланхолическом тоне:

“Живу я с родителями и братом на станции Сергиево, в месте уютном, почти деревенском и очень живописном; например, около нас — красивый парк старый, запущенный, где в волю можно писать. Я работаю, но никогда, ей богу, верь мне, я не работал так неудачно и вяло, как теперь. А на каждом шагу встречаю красивые мотивы и в голову лезут бесконечные проекты, исполнить которые совсем не в силах. Ты меня, конечно, станешь сотни раз обвинять в том, что сам я виноват и что все это происходит оттого, что я сижу один, не поехал в Париж и т.д. Ты будешь, конечно, в общем, прав; но главное это ведь сама внутренность человека; пересели меня сейчас в Париж, а тебя сюда, в место, где можно с наслаждением работать, и я буду продолжать киснуть там, а ты жить и тормошиться по-прежнему здесь”.

В 1939 году Бенуа рассказал об их совместных прогулках по Версалю:

“Однако тем временем, что я эти свои версальские впечатления стал тогда же „перерабатывать“ в своего рода „исторические фантазии“, образовавшие постепенно серию „прогулок Людовика XIV“, в искусстве Сомова, кроме нескольких непосредственных и восхитительных этюдов, никак это его восхищение Версалем и другими „сценариумами“ французского прошлого не отразилось.

Напротив, именно тогда в нем с какой-то особой остротой проснулась ностальгия по родным местам, по родному прошлому, и лучшее, кроме двух-трех портретов, и самое значительное, что им сделано в Париже в смысле „сюжетов измышленных“, были гуаши или небольшие масляные картины, на которых с чудесной убедительностью восставала жизнь русских дедушек и бабушек. Самая природа, окружавшая его персонажи, самые здания, служившие им обиталищем, не имели ничего общего с природой и бытом Франции, а являлись тем самым, что пленило его в России на нашем чахлом и бледном севере, вернее, в чем он сам вырос и что он полюбил своей первой любовью”.

|

| К. Сомов. Зима. Каток. 1915 |

Бенуа свидетельствует, что ведущим у Сомова было настроение природы, которое он хотел передать, а персонажи оказывались производным от характера пейзажной сцены, хотя зрители могут подумать как раз обратное.

“Сначала являлась непреодолимая охота представить какой-то милый майский или июньский вечер, какой-то жаркий полдень и надвигающуюся откуда-то грозу, а то и серый день с ветром, нагибающим тонкие вербы и покрывающим зыбью темные воды пруда, а затем в уже возникшую такую обстановку, в это место действия являлись соответствующие и еще более подчеркивающие данное настроение господа и дамы, праздные гуляки или любовные парочки — причем, однако, отличительной чертой Сомова было то, что эти фигурки совершенно „роднились“ с окружающим, а самое это окружающее оставалось настоящим „содержанием“ его картины — тем, что и составляет неувядаемую его красоту”.

Образы природы у Сомова разнообразнее, чем у Бенуа. Помимо “версальских” регулярных садов (“Вечер”, “Осмеянный поцелуй”), часто он изображал окраину или пейзажную часть парка (“После дождя”, “Фейерверк”), сцены в красивом лесу или в деревне (“Летнее утро”), аллегории или куртуазные ухаживания, для которых парк служит лишь фоном (“Волшебство”, “Книга маркизы”), сложные композиции из растений и флоральные орнаменты. В письмах и дневниках художник постоянно жалуется на свое неумение работать с натурой, на рутину, на убожество созданных картин и рисунков. С усталостью от работы смешивается утомление от куртуазных сюжетов. 15 ноября 1914 года он записывает в дневнике:

“Рисовал для Барышникова с отвращением и скукой рисунок для прикрытия, сделанный в 1908 г., неприличный, „Маркизу и Амура“. От маркиз и парков моих меня тошнит”.

Похожая запись появилась и в 1919 году:

“Начал писать 18 век, дама в лиловом на скамейке в парке английского характера. В высшей степени банально и пошло. На хорошую работу не способен. Работал долго, по краскам выходит красиво, было бы хорошо, если бы хорошо было нарисовано и если бы не такой банальный сюжет”.

И даже визит в британскую королевскую резиденцию Хэмптон-Корт во время поездки 1923 года погружает его в раздумье о “своем” пейзаже.

“Гуляли немного по парку, дивному по красоте, мрачной, величественной. Туман, совершенно черные, хвойные причудливые по форме деревья, чернота разных градаций из-за тумана, кое-где статуи и фонтаны. Водяная аллея с лебедями и тусклая зелень газонов. Я опять почувствовал, что я не я и как я попал сюда”.

В письмах периода эмиграции лишь оформляется та ностальгия по запущенному русскому парку, которая мучила Сомова, когда он писал “Вечер”, “Осмеянный поцелуй” и “Куртизанок”. Художник радуется, когда находит во Франции что-то похожее на екатерингофский парк или мартышкинскую дачу. В 1929 году он писал сестре из-под Парижа:

“Здесь была жизнь настоящая русская, помещичья, настоящее простое гостеприимство, старосветские старушки, полная свобода. И парк запущенный русский старинный. Если бы не окружающий прелестный пейзаж с высокими тополями и нерусские домики, была бы полная иллюзия. К тому же я еще с увлечением читал давно забытые „Войну и мир“ (и кончил) и мне казалось, что лучше места для их чтения, чем в Детуше, найти нельзя”.

|

| К. Сомов. Вечер. 1902 |

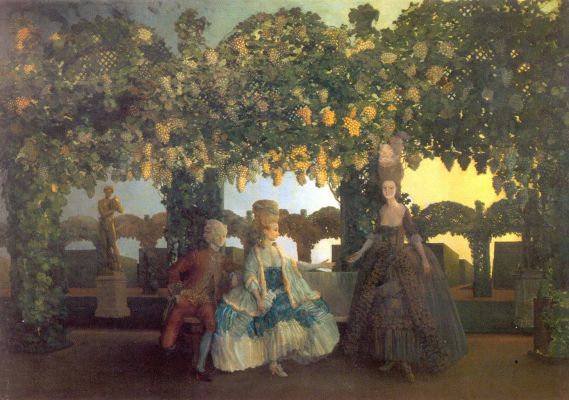

На своеобразном фоне “усталости от истории” и возникают самые известные произведения Сомова. Наиболее крупная и тщательно проработанная картина на садовую тему — “Вечер” (1900–1902, ГТГ). Ее герои застыли среди вечереющих боскетов, с которых свисают виноградные грозди. Пустота аллей, зеленое небо, высветленный колорит создают ощущение декоративного, придуманного пейзажа. Живыми кажутся только спрятанные в листве бронзовые статуи, а одетые по моде XVIII века дамы и кавалер живут в остановившемся мгновении этого “нездешнего” вечера.

Парк рококо становится у Сомова местом неудачных объяснений, нелепых поступков, прибежищем для туповатых кавалеров и коварных, как змеи, красоток. У Бенуа ирония соединялась с любованием эпохой, культурой, настроением. Сомов демонстрирует зрителю свой интерес к природе, закатам, тучам и теням как фону, на котором действуют его персонажи-автоматы. Секрет его манеры — в сопоставлении откровенно декоративных, стильно изгибающихся фигур с живой, переливающейся красками природой. Так построены “Арлекин и дама”, “Карнавал. Язычок Коломбины”, “Куртизанки”, пейзажные сцены из “Книги маркизы”. В последних двух работах особенно очевиден вызывающий эпатаж, эстетизация “непристойного” сюжета. “Куртизанками” он называет карнавально одетых проституток, сидящих в Луна-парке рядом с рассматривающими их мужчинами в цилиндрах. Бледные порочные лица и пышные платья изображены в той же нежной и красивой гамме, что и фонари, и синие тени парка.

|

| К. Сомов. Куртизанки. 1903 |

Наиболее ценные из садовых пейзажей Сомова — те, где он дает себе волю быть пейзажистом, а не повторяет “банальные сюжеты”. В акварели “Пастораль” замечательно передан послегрозовой пейзаж с радугой, который оттеняют своими церемонными позами гуляющие господа и жестикулирующие статуи. “Фейерверк”, побудивший Вячеслава Иванова написать одноименное стихотворение, замечателен не только красотой освещения вечернего парка, но и ностальгической “ясностью”, кристаллизацией ушедшего образа (картина написана в 1922 г.).

|

| К. Сомов. Фейерверк |

Лучшие качества живописной системы Сомова проявились в долгой работе над “Дамой в голубом”. Несмотря на портретность (ему позировала рано умершая художница Елизавета Михайловна Мартынова), название картины обобщает и ситуацию, и образ. Ее поэзия возникает из спора составляющих черт. Женщина, одетая в синее платье тургеневских времен и держащая в руке томик стихов, смотрит на зрителя внимательным, тревожным и умным взглядом. Сильный свет, падающий на ее фигуру подобно театральному свету, оставляет в призрачной тени декоративный сиреневый куст. Вдали, на скамье играет на флейтах пара, символизируя семейное согласие, а от дамы в голубом (цвет ее платья правильнее было бы назвать призрачно-синим) уходит, ковыряя тросточкой песок, сумрачный господин с неуверенным и печальным лицом, очень похожий на самого художника.

|

| К. Сомов. Портрет Елизаветы Мартыновой (Дама в голубом). 1900 |

Основной мотив картины — диалог эпох — носит печальный, меланхолический оттенок. Слова из письма Сомова — “Но главное это ведь сама внутренность человека” — справедливы и здесь. Современная женщина остается собой и в старинном наряде, несчастная любовь столь же несчастна, как и теперь. Освещение и фактура помогают живописцу создать особое, пограничное настроение, ощущение того, что героиня принадлежит и исторической среде, и нашему миру.

|

| К. Сомов. Сапунову. 1916 |

М.А.Кузмин, кому было особенно близко искусство Сомова, считал темой “Дамы в голубом” вовсе не красоту, а стоящую за ней пустоту и смерть. В статье 1916 года он приветствует смягчение этих мотивов, которые грозят поглотить и самого автора:

“Если бы с художником не совершился переворот к человечности, благости и свободе, замечаемый за последние годы, можно было бы задохнуться в этой почти демонической атмосфере мертвенной игры и автоматического эротизма. Сама природа его беспокойна и почти неестественна: ветер гнет тонкие деревца, радуга неверно и театрально бросает розовый свет на мокрую траву, ночное небо вспорото фейерверком. Фейерверк, радуга, иллюминация — любимые темы Сомова. Маскарад и театр, как символ фальшивости, кукольности человеческих чувств и движений, привлекают часто художника. Ироничность, почти нежная карикатурность любовных его сцен бросается в глаза. Тихие прогулки, чтения, вечерние разговоры овеяны летучей мертвенностью, словно к фиалкам примешивается слабый запах тления”.

|

| К. Сомов. Волшебство. 1898-1902 |

Оценка Кузмина основана не только на станковых, но и на прикладных работах Сомова, в которых образы “мертвенной игры” выражены еще сильнее. Рисунок “Арлекин и смерть”, посвященный памяти Сапунова, декоративная картина “Волшебство” (1898–1902, ГРМ) также проникнуты ароматами “фиалок и тления”. “Волшебство” изображает дальний луговой пейзаж, центр которого занят стрижеными деревьями в кадках. На переднем плане стоит дама в кринолине со зловещим, мертвенным лицом и ярко-красными губами. На плече она держит зеркало, в котором смутно видна обнимающаяся (или сплетающаяся) обнаженная пара среди огня. Этот сюжет, напоминающий о салонной традиции “загадочных” картин, использован художником для создания сложных взаимоотношений между мирами его картины: за зеркалом видна садовая статуя, хватающая руками его овальный край; раму изображения образует еще один пространственный слой — трельяжная арка, заплетенная гирляндами мертвенно белых роз.

|

| К. Сомов. Несуществующий фарфор. 1923 |

Сады Сомова сближает с садами Кузмина не только искусственность, но и преувеличенная, почти ироничная красота пейзажа, костюмов и красок. Однако поэт с удовольствием жил в своей “прекрасной ясности”, а для Сомова она — яркая оболочка, под которой скрыта пустота. В этом трагизм и серьезность каждой из его работ.

|

| К. Сомов (эскиз), А. Сомова (исполнение). Декоративный букет |

Искусствознание, 2/ 06. С. 177-245

© Б.М. Соколов, 2006

При использовании материалов активная ссылка на www.gardenhistory.ru обязательна.